관련종목▶

샤오미·화웨이 등 중저가폰 신흥시장 점유율 끌어 올려

삼성과 격차 1%P대로 좁혀 갤럭시A·갤럭시J 신제품.. 러 밀레니얼세대 집중공략

샤오미, 화웨이 등 중국 스마트폰 제조사들이 신흥시장에서 삼성전자와 격차를 바짝 좁히고 있다. 올초 삼성전자에게 인도시장 1위를 뺏긴 샤오미는 이번엔 러시아 시장에서 저가폰 공세로 삼성을 위협중이다. 이 가운데 삼성전자는 갤럭시A 시리즈 등 중가폰에 최신기술을 적용하는 방식으로 위기를 돌파할 전망이다.

■화웨이, 삼성에 1%포인트 차이로 격차 좁혀

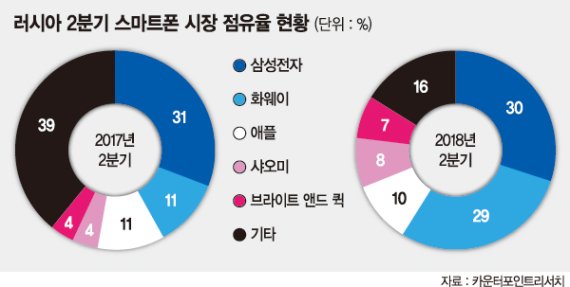

14일 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 지난 2·4분기 러시아 스마트폰 시장은 지난해 같은 기간 대비 25% 성장했다. 삼성전자가 30%를 점유하며 1위를 지켰고 화웨이가 29%를 차지하며 삼성전자의 턱밑까지 따라왔다. 고가폰정책을 고수했던 애플은 10%를 점유해 3위에 머물렀고, 샤오미(8%), 브라이트 앤드 퀵(7%), 기타(16%) 순이었다.

러시아에서 가장 많이 팔린 스마트폰은 삼성전자의 갤럭시J 시리즈다. 올초에 갤럭시J2를 러시아에서 출시해 인기를 끌었다.

삼성전자는 1위를 유지했지만 점유율은 전년 같은 기간(31%)보다 1%P 떨어졌다. 같은 기간 화웨이는 11%에 불과했던 점유율을 29%까지 바짝 끌어올렸다.

현지 스마트폰 유통채널을 공략한 결과다. 저가폰인 '아너9 라이트(Honor 9 Lite)'로 러시아 젊은 층을 집중 공략했다. 샤오미는 레드미5 시리즈 등으로 시장점유율을 끌어올리는 중이다. 100~150달러(약 11만~16만원)대 가격이다. 러시아 현지업체인 브라이트 앤드 퀵은 100달러 이하의 초저가폰으로 시장에서 겨우 살아남았다.

애플은 아이폰6로 버텼지만 전년보다 점유율이 1%P 떨어졌다. 러시아 시장에서 체감 가격대가 높은데다 미국과 러시아간 무역분쟁이 끝나지 않아 향후 점유율이 더 줄어들 가능성도 높다.

■중국 폰, 100달러대 저가공세로 41% 차지

앤시커 자인 카운터포인트리서치 연구원은 "러시아 스마트폰 소비자들이 입문형 기기에서 중가형 기기로 갈아타면서 시장이 커지기 시작했다"면서 "특히 주문자상표부착형생산방식(OEM)으로 중국 브랜드들이 중가형 기기를 대거 쏟아 내고 보상판매, 데이터 결합형 판매, 저장장치 추가옵션을 내놓고 있다"고 전했다. 자인 연구원은 "그 결과 중국 스마트폰 제조업체들이 41%의 시장을 점유할 수 있었다"고 덧붙였다.

중국 스마트폰 제조업체들은 특히 100달러대 저가폰을 대거 출시하면서 러시아 소비자들을 사로잡았다.

러시아 시장에서 가장 많은 점유율을 기록한건 100달러대 단말기다. 2·4분기에 팔린 스마트폰의 36%가 100달러대 휴대폰이었다. 2·4분기 전체 판매량 중 중국 브랜드가 41%를 차지했다. 살아남은 러시아 현지 업체는 99달러 입문형 폰으로 버티는 중이다.

테런 파섹 카운터포인트 연구원은 "2·4분기 러시아 시장에선 화웨이가 애플의 점유율을 넘어서며 가장 빠르게 커가는 브랜드가 됐다"면서 "특히 현지 최대 포털 업체인 얀덱스 등과 협력해 점유율을 높였고, 온라인 판매를 촉진하는 전략으로 판매에 드라이브를 걸고 있다"고 분석했다.

■삼성, 갤럭시A로 중가폰 공세 나서

향후 삼성전자는 중가폰인 갤럭시A와 갤럭시J 신제품을 출시하며 점유율 지키기 전략에 나설 것으로 보인다. 현재 업계에선 삼성전자가 14일 발송한 '갤럭시A 공개행사'를 주목하고 있다. 삼성전자는 글로벌 미디어에 초청장을 보내 다음달 11일(현지시간) 오후 5시 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 'A 갤럭시 이벤트(A Galaxy Event)'를 연다고 밝혔다. 초청장에 '4X Fun'이라는 글자를 넣어 카메라 기능을 강화한 것으로 추측된다. 전면카메라 1개, 후면카메라 3개를 지원할 것이라는 전망이 나온다.

고동진 삼성전자 무선사업부(IM) 사장은 "고가폰이 아닌 중가폰이나 저가폰에도 첨단기술을 먼저 넣는 방식으로 밀레니얼 세대를 공략하겠다"고 여러차례 밝힌 바 있다. 업계에선 고가폰에 없던 편의기능을 중가폰에 먼저 선보이는 전략이 나올 것으로 예상하고 있다.

ksh@fnnews.com 김성환 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지