임금근로자보다 보험료 2배 많고

뒤따르는 건보·국민연금 증가 부담

사회안전망 차원 유인책 더불어

불법수급 막을 인프라 구축 시급

■자영업 포함 시 특단의 묘안 시급

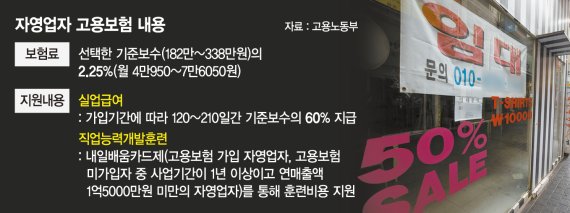

자영업자 고용보험은 지난 2006년 고용안정 직업능력개발 사업에 대한 임의가입으로 첫발을 뗀 이후 2012년부터 실업급여 가입까지 허용되면서 본격적으로 시작됐다. 하지만 실업급여 수급 요건이 까다롭고 보험료도 근로자의 2배에 달해 10년이 지나도록 외면받아 왔다.

'전국민 고용보험 로드맵'에 따라 정부는 올 하반기부터 '자영업자 고용보험 의무가입'에 대한 논의를 시작한다. 2025년까지 현 임의가입인 자영업자 고용보험을 당연가입으로 바꾸겠다는 목표다. 정부가 전국민 고용보험 완성을 위해서는 550만명이 넘는 자영업자를 제도 안으로 끌어들여야 하는 만만찮은 과제를 해결해야 한다.

29일 고용노동부 산하 근로복지공단에 따르면 올해 상반기 기준 고용보험에 가입한 자영업자는 총 3만5620명으로 나타났다. 7월 통계청이 발표한 우리나라 자영업자는 550만명을 넘는데 고용보험에 가입한 자영업자는 0.6%에 불과한 것이다. 고용보험이 자영업자에게 외면받는 건 임금근로자의 2배의 보험료를 내지만 실업급여 수급요건은 상대적으로 까다롭기 때문이다. 일반 근로자들은 고용보험료를 사업주와 반반씩 부담하지만 자영업자는 전액을 부담해야 한다. 가입을 강제할 경우 반발이 예상된다. 또한 건강보험 등 다른 사회보험료도 추가 납부해야 한다는 부담도 있다.

자영업자가 실업급여를 받으려면 1년 이상 가입 후 폐업 전 6개월 연속 적자 발생, 3개월 평균 매출액의 전년도 대비 20% 감소 등의 요건을 충족해야 한다. 코로나19로 인해 폐업한 A씨는 "3년간 열심히 냈는데 폐업 사유 등으로 인해 실업급여를 못 받았다"며 "안 넣는 게 이득이라는 생각이 든다"고 하소연했다.

현 제도하에서 자영업자는 1∼7등급의 기준보수를 선택해 보험료를 낸다. 하지만 개인사업자 매출 특성상 보험료를 산정하는 소득 파악에 한계가 있다. 부정수급 등 도덕적 해이를 방지하기 위한 제도적 장치도 미비한 실정이다. 가령 고용보험에 가입한 자영업자가 실업급여를 타내기 위해 위장사업장을 운영하다 자진폐업하고 실업급여를 수령하는 경우가 나타날 수 있다.

한국노동연구원 관계자는 "비공식 조사로 자영업자가 고용보험 가입을 꺼리는 이유는 소득을 거짓신고, 축소 신고한 사람이 많고 건강보험, 국민연금, 산재보험 등의 부담이 늘어나기 때문"이라고 말했다.

■형평성 불법수급 해소해야

기금 개편의 또 다른 현안은 형평성 문제다. 자영업자를 기금에 100% 편입시키더라도 일반 근로자와의 형평성 문제가 또 제기될 수 있어서다. 자영업자는 매출이 줄거나 적자로 인해 문을 닫으면 '비자발적 실업'으로 인정돼 실업급여를 받는다. 폐업 후 구직 활동을 확인하는 절차의 기준도 모호하다. 이 기준을 명확히 설정하지 않으면 실업급여 지출은 눈덩이처럼 불어날 공산이 크다. 이미 고갈된 고용보험기금이 계속 적자에 허덕일 수 있다는 얘기다. 예술인, 특수고용직(특고) 12개 직종, 프리랜서 등으로 가입 대상이 늘면서 기여와 급여 간 형평성이 확보돼야 한다는 의견도 나온다. 상대적으로 고용이 불안정해 들어오는 재원보다 실업급여 지출만 커질 수 있다는 것이다.

고용보험기금은 올해 3조2000억원 적자를 낸다. 역대 최대 규모로 지난해 마이너스로 돌아선 데 이어 적자폭을 확대했다. 정부는 지난해 말부터 예술인, 특고 등으로 고용보험 적용을 단계적으로 확대한 데 이어 내년부터 플랫폼 노동자, 자영업자로 고용보험 가입을 의무화할 계획이다. 전문가들은 취지는 좋지만 촘촘한 준비가 필요하다며 가입자의 소득을 정확히 파악할 수 있는 인프라가 우선 갖춰져야 한다고 입을 모은다.

imne@fnnews.com 홍예지 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지