“최저가공사 수주는 기술력하고는 전혀 상관이 없어요. 복권 추첨하듯 업체를 선정하기 때문에 운이 좋아야 합니다.”

대형 건설업체의 한 공공공사 영업담당 임원은 “지금의 최저가낙찰제는 무조건 가격만 낮게 써 내는 것이 아니라 업체 평균에 맞게 투찰해야 한다”면서 “업체 평균을 모르는 상황에서 투찰해야 하기 때문에 운에 맡길 수밖에 없다”고 말했다.

그는 “이 때문에 업체가 대거 몰려 낙찰률도 60% 선으로 떨어져 적자시공이 불가피하고 공사품질 또한 보장할 수 없다”고 덧붙였다.

공공공사 최저가낙찰제에 대한 업계의 불만이 고조되고 있다. 최저가낙찰제는 예산절감이라는 취지에서 도입됐지만 업체간 과당경쟁과 낙찰률 저하, 페이퍼컴퍼니(수주 성공을 위해 서류상으로 여러 개의 회사를 설립) 양산 등 부작용도 적지않다.

대한건설협회 관계자는 “정부에서 최저가낙찰제 적용 대상 공사를 300억원에서 100억원까지 확대한다고 하는데 이는 지방 중소건설업체 모두를 죽이는 결과를 낳을 수 있다”고 지적했다.

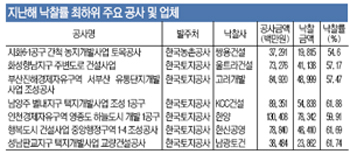

■울며 겨자 먹기식 수주, 평균 낙찰률 67%

지난해 발주된 최저가낙찰제 공사 112건(지난해 12월7일 입찰일까지)의 평균 낙찰률은 67.3%에 그쳤다. 이는 업체가 원가 수준으로 여기는 75% 선에도 크게 못 미치는 수준이다.

이 때문에 최저가낙찰제 공사를 수행하는 건설업체는 대부분 적자시공을 감수하면서 수주하고 있다. J건설 관계자는 “인력이나 장비를 놀릴 수 없어 최저가낙찰제 공사를 수주하고 있지만 결국 회사가 골병이 들게 마련”이라고 우려했다. 적자 날 것을 뻔히 알고 있지만 ‘울며 겨자 먹기’로 수주할 수밖에 없다는 것이다.

업계 관계자는 “최저가낙찰제는 가격을 가장 낮게 써 내는 업체가 수주하는 것인데 현재 적용되는 최저가낙찰제는 덤핑방지를 위해 투찰업체 평균 이하의 금액을 써 낸 업체는 탈락시키는 것”이라면서 “이 때문에 업체는 공사 수주를 위해 아주 낮게도 아니고 높게도 아닌 어정쩡한 금액을 써 내고 기다릴 수밖에 없다”고 설명했다.

그는 “이렇게 되면 어떤 입찰에서는 40여개 업체가 투찰한 가운데 금액상위 36번째 업체가 수주하는 기이한 현상도 종종 생기고 있다”고 지적했다.

■대형 건설사도 최저가공사에 기웃

예전에는 최저가낙찰제 공사에 관심을 보이지 않았던 대형 건설업체도 최근에는 적극 뛰어들고 있다. 공사물량이 갈수록 줄다 보니 물량 확보 차원에서 적자를 감수하면서까지 수주에 나서는 것이다.

대형 건설사 D사 관계자는 “대형 건설업체의 독무대였던 설계시공 일괄 입찰(턴키)공사 물량이 해마다 줄어들고 대신 최저가낙찰제 공사는 계속 늘어나고 있어 물량을 확보하기 위해 수주에 나서고 있다”고 토로했다.

턴키공사의 경우 2005년 12조4295억원에서 2006년에는 11조4862억원으로 줄었고 지난해에는 10조원 후반대로 준 것으로 추산됐다.

대형 건설사로는 대우건설, 삼성건설, 현대건설, GS건설, 쌍용건설, 포스코건설, 코오롱건설 등이 최저가공사 수주에 적극적이다.

■업체·공사 부실화 막기 위해 개선책 절실

업계는 현행 최저가낙찰제를 존속할 경우 부실공사는 물론 업체에도 막대한 타격을 줄 수 있다고 우려하고 있다. H사 관계자는 “아무리 기술력이 뛰어나더라도 낙찰률 60%대로는 공사 품질을 보장할 수 없고 경영 측면에서 원도급업체의 부실화는 물론 하도급업체는 정말 어려워진다”고 설명했다.

그는 “따라서 운에 의해 좌우되는 최저가낙찰제 대상 공사를 줄이고 턴키공사나 대안공사를 늘려 기술경쟁력을 높여야 한다”고 말했다.

건설협회 조준현 실장은 “최저가낙찰제 100억원 확대 방안을 유보하고 중장기적으로는 최저가낙찰제를 폐지, 품질과 가격을 모두 중요시하는 최고가치낙찰제(가격뿐만 아니라 품질과 기술력, 공사기간 등을 종합적으로 평가)로 전환해야 한다”고 주장했다.

/shin@fnnews.com 신홍범기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지