23일까지 인사동 노화랑에서 열려

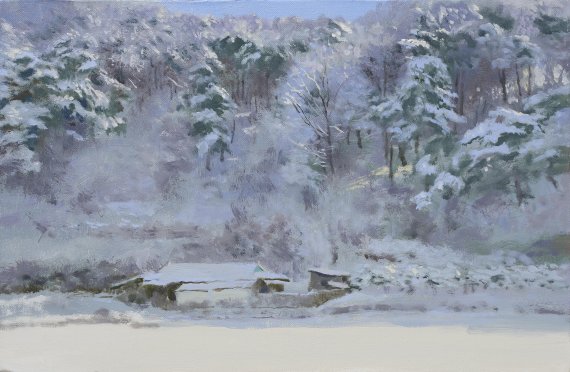

소리 없이 눈이 내린다. 설산의 바위에, 푸르른 노송에, 마을을 지키는 느티나무에, 까치밥으로 남겨둔 홍시 달린 감나무에도 눈이 소복이 쌓여있다. 강아지나 동물 발자국도 보이지 않는 설경을 보고 있노라면, 복잡한 마음이 어느 새 차분해진다.

최근 몇 년간 초상화로 주목받던 이원희 화백이 풍경화로 돌아왔다. 무려 10년 전부터 전국을 돌며 스케치여행을 다녔다. 이번 전시는 그렇게 차곡차곡 사진을 찍고, 틈틈이 그려온 스케치를 유화로 총 정리한 결과물이다.

이원희 화백은 18일 “그동안 내 풍경화는 봄 잔설에 꽂혀있었다”며 “하지만 나이가 든 탓이지 비나 눈이 내린 경치처럼, 빛이 없는 그림에 마음이 갔다”고 설경을 담게 된 이유를 밝혔다. “조선시대 진경산수화를 전승하고 싶다”는 포부도 작용했다.

“겸재 정선, 김홍도 등 조선후기 진경산수화가 발달했으나 일제강점기를 거치면서 전승이 안됐다. 누가 전승하면 좋겠다, 내가 해볼까, 꼭 수묵화여야 하나, 유화로 해보자. 좋은 소재를 찾다가 설경에 주목했다. 설경은 수묵산수처럼 풀어내기 좋은 소재다.”

유화의 기름기와 끈끈한 점성 때문에 힘든 면도 있었지만, 설경을 그리면서 빛없는 이미지에 대한 묘사법이 더욱 능숙해졌다. 특히 작은 화면에 실경의 단순화를 통해 옛 화가들의 운필을 익히게 됐단다.

이태호(명지대 미술사학과 초빙교수) 서울산수연구소장은 이 화백의 눈 그림에 대해 “텅 빈 눈밭에 도드라진 수목 표현이 돋보인다”며 “유화로 그린 설경산수답다. 소담한 겨울 산하의 풍취가 아련하고, 조선후기 진경산수화의 회화미가 자연스럽게 묻어나 맛깔스럽다”고 평했다.

평소 대작을 주로 작업하나 이번에는 6호(40.9×27.3㎝)크기로 작업했다. 전시를 기획한 노화랑이 그림의 대중화를 위해 크기를 줄여보라고 제안한 게 발단이 됐지만, 소품 작업을 통해 기술적으로 여러 문제를 해소했다.

그는 “현재 작업 중인 대작 풍경화가 있는데, 기술적으로 어려운 점을 이번 작업하면 많이 해소했다. 소품의 매력이 또 있더라. 결과적으로 서로 뜻이 잘 맞았다”고 이번 소품 작업의 의의를 밝혔다.

이화백은 앞으로 설경뿐만 아니라 봄 풍경, 유럽 풍경도 계속해 작업할 계획이다 또 근현대사의 주요 인물을 화폭에 담는 초상화 작업도 이어간다.

“재작년 개인전할 때 설경, 봄 풍경, 유럽 풍경, 초상화, 누드화 각각 100점을 남기고 싶다고 밝혔었다. 그때는 100호 기준이었고, 설경은 비록 100호 사이즈는 아니지만 100점을 그려 전시회를 하게 됐다. 앞으로도 계획한 바를 이루도록 꾸준히 작업하겠다. ”

한편 이원희 화백은 1977년부터 계명대학교에 재직했으며, 매년 여름 러시아의 ‘일리야 레핀 스쿨’에서 유화의 전통기법을 습득하기 위해 남다른 노력을 기울였다. 최근 작업에 전념하기 위해 정년을 5년 앞두고 20년간 몸담았던 교직을 떠났다. 유화로 그린 겨울풍경 ‘이원희의 설경 소품 100선’은 서울 종로구 인사동 노화랑에서 오는 23일까지 열린다.

jashin@fnnews.com 신진아 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지