[파이낸셜뉴스] 여름휴가 여행이 크게 줄었다. 국내여행은 소폭 감소했지만, 해외여행이 전멸 수준이기 때문이다. 여행지는 제주도와 경상권이 선방했고, 강원도와 수도권은 저조했다. 놀고 즐기기 보다는 ‘자연’ 속 ‘휴식’이 주 목적이었다. 코로나 효과다.

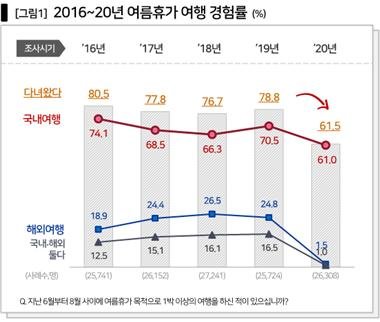

컨슈머인사이트가 2016년부터 매년 9월 수행하는 ‘여름휴가 여행 조사’에서 2만 6308명에게 올해 여름휴가 기간(6~8월) 1박 이상의 여행을 다녀왔는지, 그곳은 어디였는지를 물었다. 올해 여름휴가를 ‘다녀왔다’는 응답은 61.5%로 작년보다 크게 낮았다. 이런 급감의 원인은 국내여행의 감소에 더해 해외여행이 사실상 불가능했기 때문이다.

■ 불가능해진 해외여행, 20-30대 국내로 유턴

여름휴가 여행 경험률은 국내·외를 합해 61.5%로 작년 78.8%에 비해 크게 (-17.3%포인트) 감소했다. 국내여행은 10%포인트 가량 줄었고, 20% 중반을 유지해오던 해외여행이 1% 수준으로 거의 전멸했기 때문이다. 국내/해외 모두 다녀온 사람도 16.5%에서 1%로 급락했다. 출˙입국 금지 및 의무 자가격리 등 직접적인 제약뿐만 아니라, 코로나로 인한 경제적·심리적 부담이 함께 작용한 결과다.

이에 더해 유례없이 긴 장마가 상황을 악화시켰다. 여행자 특성을 살펴보면 △20-30대 △미혼 △신혼기 등 자녀가 없는 가구 △월 소득 700만원 이상 고소득 가구는 작년에 비해 감소폭이 적었다.

■ 경상권 인기 급상승, 붐비지 않는 ‘바다/해변’ 찾아 떠나

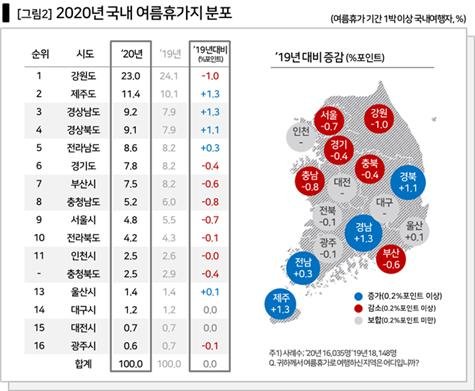

광역자치단체의 여름휴가지 점유율은 1위 강원도(23%), 2위 제주도(11.4%)로 작년과 동일했다. 그러나 강원도는 작년보다 감소폭이 가장 큰 반면(-1.0%포인트) 제주도와 경상남도는 큰 폭으로 상승해(각각 +1.3%포인트) 정반대의 행보를 보였다.

금년에 인기가 급상승한 곳은 경상권이다. 경상북도와 경상남도 모두 작년 보다 1%포인트 이상 증가하면서 전라남도·경기도·부산시 등 상위권에 있던 지역들을 제치고 3·4위로 올라섰다. 반면 강원도·서울시·부산시는 점유율이 크게 하락했다는 공통점이 있다. 사람이 많이 모이는 대도시와 유명 관광지를 피해 휴식을 취하려 했기 때문이다.

전국에서 상승폭이 가장 컸던 기초자치단체(시/군) 톱15를 살펴보면 경북 3곳(포항,안동,문경), 경남 4곳(거제,남해,통영,진주)으로 경상권이 절반을 차지했다. 또한 제주를 비롯해 강원 고성, 전남 여수 등 ‘바다/해변’을 가진 지역들이 다수 포함된 것이 특징이다. 코로나 이후 ‘언택트 여행지’를 선호하는 현상이 강화된 것으로 나타났다.

■ 휴가의 핵심 ‘장소’와 ‘활동’ 모두 ‘자연’에 집중

올해 여름휴가에서 △중심이 된 ‘장소’로는 ‘바다/해변’이 38.6%, ‘산/계곡’이 15.1%로 ‘자연’을 중심으로 한 여행이 54.7%에 달했다. 반면, 3년 연속 성장세였던 ‘리조트’는 큰 폭(-3.1%포인트)으로 하락했다(17년 15.3% → 18년 17.3% → 19년 18.5%). 작년까지 지속되어온 근거리·리조트/호텔 등 실내 위락시설을 선호하는 트렌드와는 완전히 다른 결과다.

△중심 ‘활동’ 역시 ‘자연 풍경 감상’과 ‘휴식’은 늘고 ‘테마파크 즐기기’는 절반 수준으로 급락했다(12.0% → 6.6%). 코로나 이후 다중 이용 시설에 대한 우려가 커지면서 사람이 붐비는 위락시설 보다는 언택트를 실천할 수 있는 ‘한적한 자연’에서의 휴식을 선택한 것으로 보인다.

■ 7말8초는 옛말? 여름휴가 기간 7중~8중으로 분산

여름휴가의 극성수기인 7말8초 집중 현상은 작년에 이어 완화된 모습이다. 7말8초 여행은 16년 51.4%에서 작년 39.7%까지 하락, 올해 32.3%로 작년 보다 7.4%포인트 더 감소했다. 특히 올해는 광복절 직후 월요일이 임시공휴일(8월 17일)로 지정되면서 8월 3주차까지 수요가 분산되는 효과가 있었다.

7말8초 약 2주간의 극성수기에서 7중~8중 약 4주간의 성수기로 확장되는 경향이 있다. 많은 사람과의 접촉을 줄이려는 ‘언택트’ 동기와 유례없이 긴 장마가 동시에 작용한 결과다. 금년만의 특수 현상이 아니고 새로운 경향으로 자리 잡는다면 소비자와 산업관계자 모두에게 긍정적이다.

yccho@fnnews.com 조용철 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지