전기차 시대 생산직 축소 불가피

‘하청 근로자, 직고용 판결' 잇따라

차업계 신규채용 부담 갈수록커져

10일 관련 업계에 따르면 기아 노조는 전날 소식지를 통해 "올해 신규인원 충원을 강력히 요구한다"며 "채용이 즉각 이뤄지지 않는다면 강제할 수 있는 모든 수단과 방법으로 총력 투쟁에 나서겠다"고 밝혔다. 생산직 신규 충원이 올해 기아 노사 협의의 최대 쟁점으로 부상하는 모양새다.

베이비붐 세대 생산직들의 정년퇴직이 본격화되면서 노동 강도가 높아지고 있는 만큼 신규 채용에 적극 나서야 한다는 주장이다. 노조에 따르면 지난해 정년퇴직한 기아 조합원 규모는 1096명이다. 앞으로 5년간 매년 1000~2000여명이 정년퇴직 대상이다.

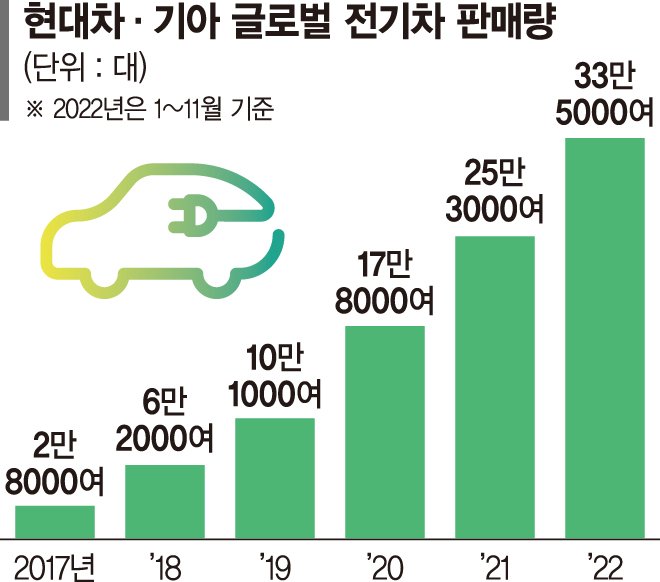

반면 기아는 자동차 산업이 내연기관차에서 전기차 체제로 급격하게 전환되고 있는 만큼 신규 채용에 신중한 태도를 취하고 있다. 전기차의 경우 내연기관차 대비 부품은 50%, 인력은 30% 적게 필요한데 현재의 구조를 그대로 유지하면 사실상 경쟁력을 잃게 되기 때문이다. 실제 현대차·기아의 전기차 전환은 빠른 속도로 진행되고 있다. 현대차·기아의 작년 1~11월 전 세계 전기차 판매량은 33만5000여대에 달했다. 2017년 판매실적이 2만8000여대였다는 점을 감안하면 5년 만에 10배 이상 규모가 커졌다.

특히 기아의 경우 작년에 5년여 만에 생산직 채용을 실시한 만큼, 올해도 신규 인력을 충원하라는 노조의 주장은 받아들이기 어렵다는 설명이다. 물론 지난 10년간 생산직 채용이 없었던 현대차의 경우 올해와 내년 700명을 뽑기로 했다. 다만 이 역시도 일자리 창출 등을 고려해 대승적 차원에서 노조의 요구를 수용했다는 것이 회사 측 주장이다. 업계 관계자는 "현대차·기아의 경우 인위적 구조조정 대신에 신규 채용을 줄이는 자연 감소 방식으로 전기차 전환의 충격을 최소화 하고 있다"고 말했다.

사내 하청 근로자도 원청이 직고용하라는 소송이 잇따르고 있는 점도 완성차 업체들이 신규 채용에 소극적인 이유로 꼽힌다. 불법 파견을 인정하는 범위가 점차 넓어지고 있기 때문이다. 업체에 따라선 최대 수천여명의 하청업체 소속 비정규직 노동자들을 직고용 해야 하는 상황에 직면할 가능성이 커졌다. 협력업체 소속 근로자 1700명을 불법 파견받은 혐의로 기소된 카허 카젬 전 한국GM 사장은 전날 1심 선고공판에서 징역 8개월, 집행유예 2년을 선고받았다. 재계 관계자는 "현행 파견법을 현실에 맞게 개정하지 않는다면 채용 뿐만 아니라 기업들의 투자 자체가 크게 위축될 것"이라고 우려했다.

cjk@fnnews.com 최종근 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지