관련종목▶

채권형 3개월새 3191억원 유입

대부분 우량기업 발행 채권 담아

친환경과 거리 먼 종목들도 많아

주식형과 마찬가지로 '그린워싱(위장환경주의)' 문제에서 자유롭지 않다는 게 핵심이다. 금리인하 기대감에 자금 유입은 원활하나 근본적인 문제를 해결해야 한 걸음 나아갈 수 있다는 설명이다.

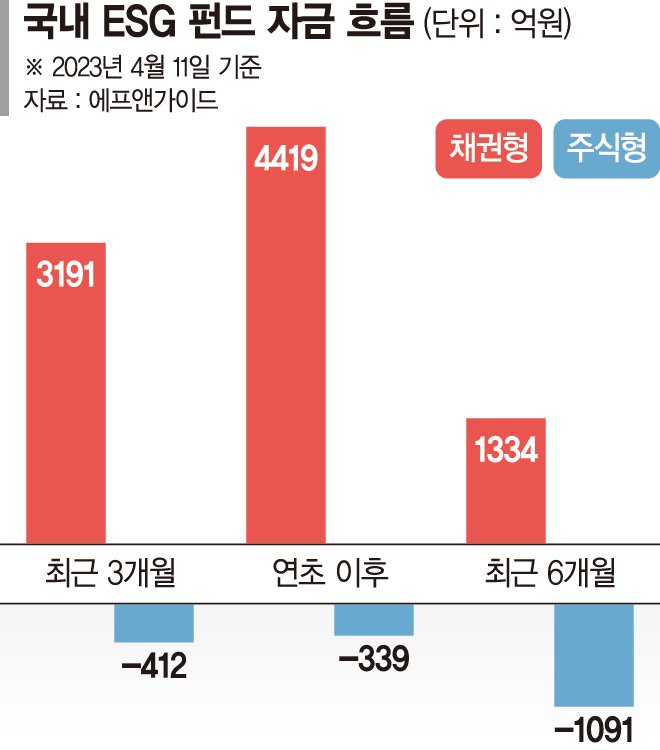

12일 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 국내 채권형 ESG 펀드에는 최근 3개월(11일 기준) 새 3191억원이 유입됐다. 연초 이후로 따지면 4419억원이 들어왔다. 해당 기간 각각 412억원, 339억원이 빠져나간 주식형과는 다른 모습이다.

몸집도 대폭 커졌다. 주식형 ESG펀드의 순자산이 줄곧 채권형을 앞서고 있었으나 올해 2월 16일(2조3011억원) 처음 주식형(2조2073억원)을 앞질렀다. 이달 10일 기준으로는 2조3859억원으로 늘어나 격차를 더 벌렸다. 다만, 펀드 수는 20개로, 주식형(54개) 절반 수준에 머무르고 있다.

문제는 이 같은 흐름이 ESG 채권 자체에 대한 선호가 아니라 긴축 완화 전망이 뚜렷해지면서 시세차익을 노린 수요가 유입된 결과라는 부분이다.

ESG 투자는 고수익 혹은 초과수익이 목적이 아니다. 말 그대로 환경이나 사회, 지배구조 개선을 위해 자금을 공급하는 '공익성'이 본질이다. 그럼에도 국내에선 '테마' 가운데 하나로 인식돼 수익을 내기 위한 수단으로 취급되고 있다. 올해 특히 활발했던 행동주의펀드와 직접적 연관이 없는 ESG펀드에 투자금이 몰린 현상도 같은 맥락이다.

'무늬만 ESG'라는 문제제기가 비단 주식형에 한정되지 않는다는 뜻이다. 실제 ESG펀드를 표방하는 상품의 대다수가 대형주를 편입하고 있고, 채권형 역시 우량 기업이 발행한 채권 위주로 담고 있는 경우가 많다. 광해광업공단, 한국전력, SK인천석유화학 등 ESG 지향점과 무관하거나 오히려 배치되는 종목을 보유한 펀드도 있다.

정상진 한국투자신탁운용 주식운용본부장은 "ESG 투자 목표가 추세 편승에 따른 수익률 추구인 이상 운용역들은 본연의 취지보다 성과를 우선할 수밖에 없다"며 "해외에서도 ESG펀드의 투자 목적을 둘러싼 논란이 여전한 만큼 근본적 해결에는 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 설명했다.

그는 이어 "ESG펀드에 대한 올바른 인식을 정착시킬 수 있는 제도적 뒷받침이나 특별한 계기가 있기 전까지 운용사들의 장기적 노력, 당국 규제 등이 불가피할 것"이라고 덧붙였다.

금융감독원도 지난달 28일 'ESG 펀드 공시기준 도입 태스크포스(TF)'를 출범하고 공시 대상과 투자전략, 운용능력 및 실적 등에 대한 공시기준 마련 작업을 진행하고 있다. 이를 통해 당국 주도의 ESG펀드 투자 윤곽이 나오면 관련 상품들로 자금이 추가적으로 유입될 것이라는 기대도 있다.

김태일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지