[파이낸셜뉴스] "수화(樹話) 김환기 화백(1913∼1974)은 달과 달항아리에 미칠 정도로 아름다운 관련 작품들을 그려냈고, 점화로 이어지는 서사를 보여줬습니다" (태현선 리움미술관 소장품 연구실장)

삼성문화재단이 운영하는 경기 용인의 호암미술관이 재단장(리노베이션)을 마치고 김환기 화백 전시로 18일 재개관했다. 달과 달항아리, 점화로 대변되는 '한 점 하늘 김환기' 전은 20세기 한국 미술사의 대표적인 추상 화가인 김 화백의 40년 예술 세계 전반을 살피는 회고전이다.

교과서와 언론 등에 소개된 시대별 대표작은 물론, 도판으로만 확인되던 초기작들, 미공개작 등 유화 88점(점화 15점), 1950년대 스케치북, 드로잉 등 약 120점을 소개한다. 김 화백의 유품과 편지, 청년 시절 사진, 낡은 스크랩북 등도 처음으로 전시에서 공개됐다.

전시는 '달/달항아리'를 주제로 한 1부와 점화 중심의 2부로 구성됐다. 특히 1부에서는 달과 달항아리, 산, 구름 등이 그림의 주요 주제로 등장하며 김 화백의 전형적인 추상 스타일이 정착돼 가는 과정을 볼 수 있다.

호암미술관 2층에 들어서면 달 그림의 대가 답게 '달과 나무'라는 김 화백의 작품이 관람객을 맞이 한다. '달과 나무'는 김 화백의 추상적 세계를 잘 보여준 작품이다. 양식화된 형태와 평면적인 화면, 흰색과 파란색으로 제한된 색채를 통해 그가 여전히 적극적인 추상을 시도한다는 것을 알 수 있다.

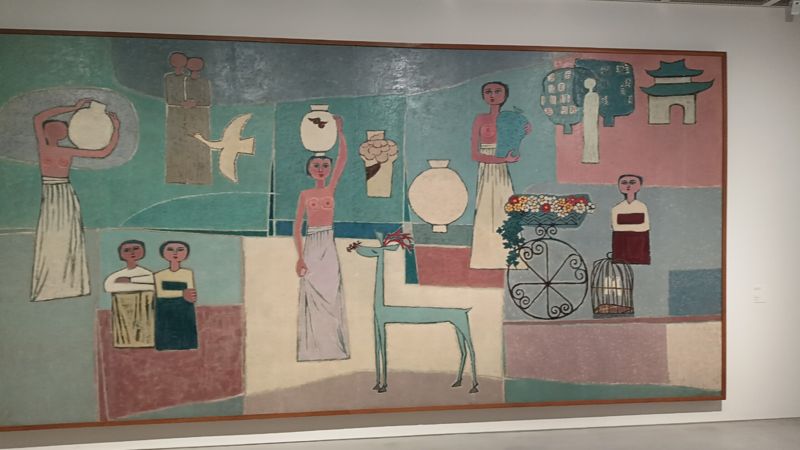

'달과 나무' 작품이 파란색이란 제한적 색채로 표현했다면 '론도'는 색감을 고루 표현하고, 사람의 배 부분을 달항아리와 같이 유려한 곡선의 미를 보여줬다. 특히 유기적이고 리드미컬한 선묘에는 초현실주의의 영향이 확인된다.

눈 여겨 볼 부분은 면 분할에 의한 화면 구성으로, 이는 후기 작업까지 꾸준히 나타나는 김 화백의 가장 두드러진 추상 스타일의 하나이다.

김 화백의 대표적 달항아리 작품 가운데 '여인들과 항아리'도 빼놓을 수 없다. 수십년간 제작 연도가 모호했던 이 작품은 김 화백의 유품 속에서 발견한 수첩을 통해 1960년 작품이란 걸 알게 됐다.

그의 수첩에 '나 대로의 그림대로 밀고 가자'라는 문구가 적혀있는 것처럼 김 화백의 작품 스타일을 고수하고 있다. 항아리와 여인, 사슴, 구름과 새, 나무와 인물 등을 캔버스 전면에 고루 배치하고 배경의 불규칙한 색면들로 이 개별적인 요소들 사이를 이어 화면에 통일감과 변화를 동시에 주고 있다.

이밖에 김 화백의 구상화 '항아리와 시'도 주목을 받았다. 한국 문학계에 큰 영향력을 행사한 '미당' 서정주 시인의 시 '기도 1'을 작품에 삽입해 달항아리의 풍성함을 더 느끼게 했다.

이 시에서는 '텡 빈 들녘'과 '항아리'가 서로 견줘지는데, 가을걷이가 끝나 물만 남고 텅 빈 들녘과 창작 후의 지치고 텅 빈 작가와 텅 빈 항아리의 접점이 생긴 것이다. 친분이 있던 두 사람은 예술적 교류를 해온 것으로 알려졌다.

지난 2018년 이 작품이 2900만 홍콩 달러(약 39억3000만원)에 낙찰됐는데, 김 화백의 구상 작품 중 최고 금액이다.

1층 전시실로 내려오면 김 화백의 미국 뉴욕 진출 시기 작품부터 점화 작품까지 다양한 작품들을 보여준다.

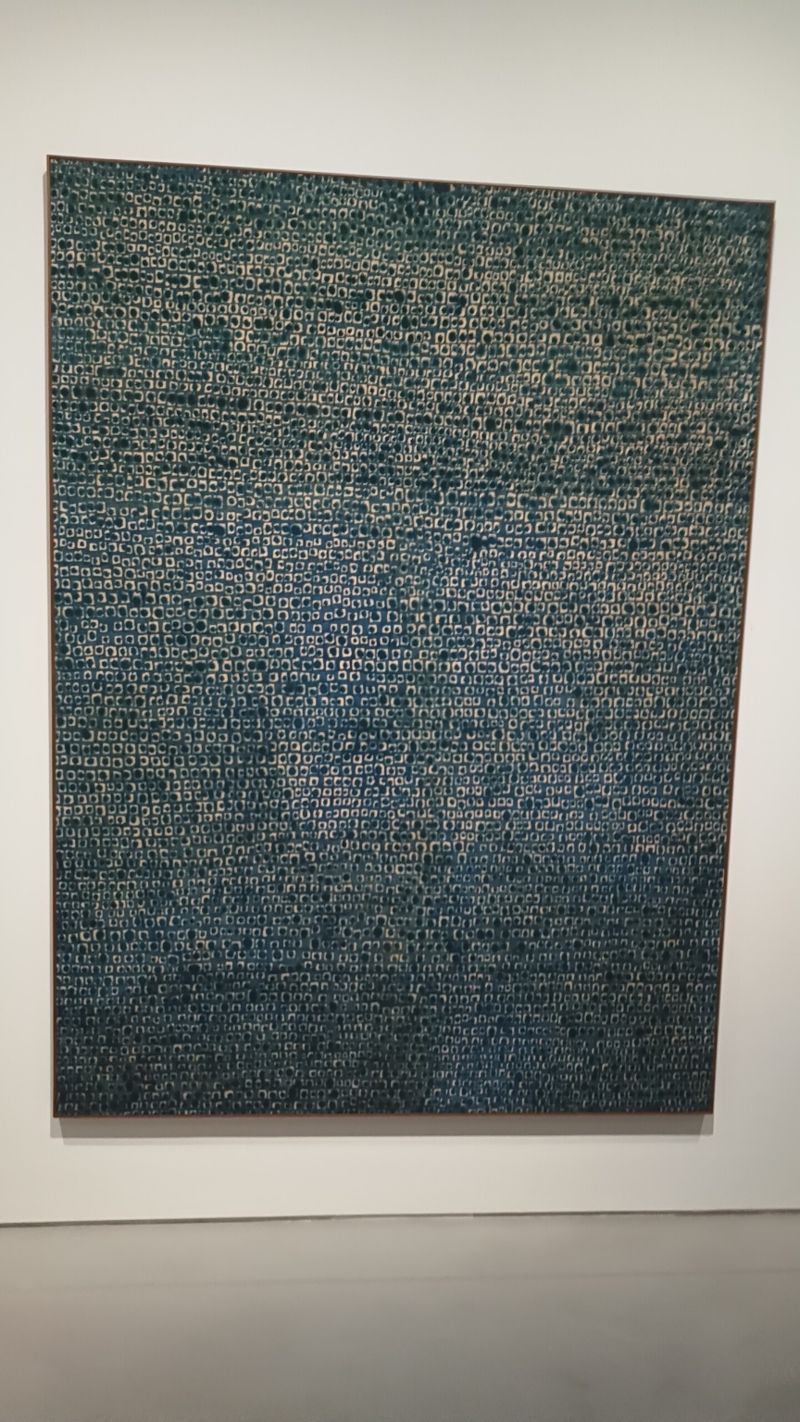

김 화백의 점화 작품 중 빼놓을 수 없는 작품은 '어디서 무엇이 되어 다시 만나랴'가 있다. 점과 선, 면으로 5년여의 다양한 추상 형식을 시도한 끝에 1969년과 1970년 사이 점화에서 새로운 길을 발견한 김 화백에게 지우인 김광섭의 시 '저녁에'는 작품에 시정을 더하는 최고의 화제였다.

고국에 대한 그리움, 별을 노래한 시정이 점화에 녹아들어 김 화백의 새로운 추상 세계를 이 작품을 통해 열어준 것이다.

김 화백은 '17-Vl-74 #337' 작품을 통해 본인의 병세가 악화됨을 암시했다. 전성기 때 작품상 '점'이 컸다면 말년에는 '점'이 비교될 만큼 작아졌다. 이 작품을 통해 마치 죽음의 검은 세계로 점이 피어 올라가는 모습을 보인다.

일련의 푸른 점화에서 보여준 다채로운 곡선 구획과 움직임 등의 유려한 화면 변주가 사라진 고요하고 정적인 점의 세계이다. 죽음을 예감하며 이 작품을 그린 김 화백은 1974년 7월 6일생의 마지막 점화에 점을 찍고 7월 25일 세상을 떠난다.

전시를 기획한 태 실장은 "그동안 김 화백 전시는 점화로 쏠리거나 구상이나 추상으로 나눠 소개되는 등 전체적인 그의 예술세계를 조망할 기회가 없었다"면서 "이번 전시는 점화에 이르게 되는 과정을 살피며 예술 세계를 조망하는 전시로, 김 화백 연구의 새로운 시작을 위한 전시이기도 하다"고 설명했다.

rsunjun@fnnews.com 유선준 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지