관련종목▶

ETF 순자산 100조 시대

일평균 거래대금은 美·中 이어 3위

대형사 편중, 상품 다양성 저해우려

낮은 주식 시장 비율도 해결 과제

덕분에 국내 투자자 17명 중 1명이 투자하는 명실상부 주요 상품으로 자리매김했다. 저비용, 거래 편의성, 투명성 등을 앞세우고 기초자산 범위도 주식·채권 등 전통자산에서 통화, 원자재, 인프라 등으로 확대됐다.

■ 50조 넘은지 3년반 만

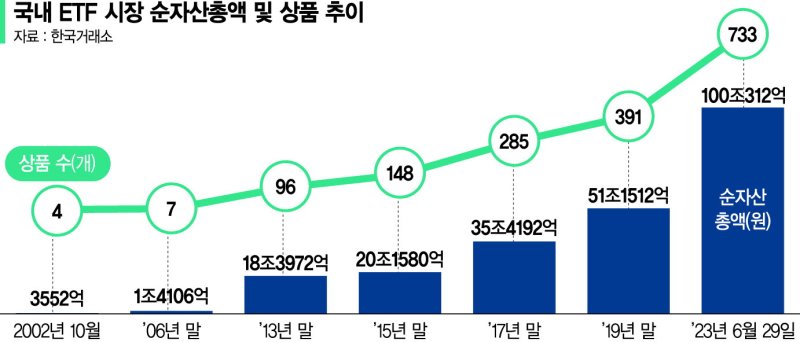

2일 한국거래소에 따르면 지난달 29일 종가 기준 국내 733개 ETF 합산 순자산총액은 100조312억원으로 집계됐다. 2002년 10월 14일 개장 당시(3552억원)아 비교하면 281배 커진 수치다. 2019년 12월 50조원을 넘어선 지 3년 반 만에 이룬 성과이기도 하다. 국내 최초이자 최대 ETF 'KODEX 200'은 6조원 규모로 성장했다.

글로벌 차원에서도 존재감을 키웠다. 올해 5월 기준 순자산총액과 상장종목 수 기준으로 각각 11위, 4위를 기록했다. 하루 평균 거래대금으로 따지면 미국, 중국에 이어 3위다. 시장 참여자도 증가했다. 운용사는 당초 4곳에서 현재 23곳으로, 지수산출기관은 1개사에서 34개사로 늘었다.

덩치만 커진 것은 아니다. 2009년 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'이 시행된 후 여러 상품이 쏟아졌다. 레버리지·인버스부터 통화, 합성, 주식·채권형 ETF가 출시됐다. 지난해엔 만기채권형, 월분배형, 금리 추종형 등이 시장에 나왔다.

기초자산의 다양성도 확보됐다. 주식(65.2%), 채권(21.8%)의 비중이 단연 크지만 혼합자산(0.7%), 원자재(0.6%), 부동산(0.5%), 통화(0.4%) 등도 비율을 끌어올린 상태다. 4년 전 7%대에 그쳤던 해외형 상품의 비중도 현재 25%선까지 높아졌다. 합성형(2013년 첫 출시)과 액티브(2017년) 상품도 순자산총액을 각각 13조6647억원, 22조2424억원으로 불렸다.

김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 "미국 연방준비제도(Fed) 금리인하 기대감으로 채권형 상품을 향한 관심이 높아지고, 반도체나 2차전지 등 메가트렌드 산업에 투자하는 ETF들이 약진하는 모습"이라며 "특히 연금자산을 기반으로 한 ETF 활용도가 가속화될 것"이라고 내다봤다.

김남기 미래에셋자산운용 ETF운용부문 대표도 "100조라는 숫자보다 연금계좌를 통한 ETF 장기투자 문화 정착이라는 질적 성장에 의미가 있다"고 전했다.

■ 1·2부 리그별 각축전

국내 ETF 시장 특징 중 하나는 과점 체제라는 점이다. 삼성자산운용과 미래에셋운용이 각각 순자산총액 40.7%, 35.8%를 장악하고 있다. 3위인 KB자산운용(8.6%)과 격차가 크다. 이어 한국투자신탁운용(4.7%), 키움투자산운용(3.0%), 한화자산운용(2.3%), 신한자산운용(1.6%) 등이 경쟁에 뛰어든 상황이다.

공모펀드 시장에서 ETF 비율은 46%대까지 올라왔다. 그만큼 운용사들도 ETF 상품 출시 및 마케팅에 초점을 맞추고 있다.

금정섭 KB운용 ETF마케팅본부장은 "ETF가 팬데믹 이후 단기 매매 수요를 벗어나 장기 자산 증식 수단으로 활용되고 있다"며 "은퇴 후 노후자금 마련을 위한 인컴자산 라인업을 확대하고, 해외 주식·채권 자산배분 상품을 키우는 추세"라고 분석했다.

운용사들은 해외로 눈을 돌리고 있다. 2003년 홍콩법인 설립으로 국내 운용사 중 처음 글로벌 시장에 발을 내딛은 미래에셋운용은 5월 말 기준 해외 ETF 순자산 122조원을 달성했다. 삼성운용은 지난해 미국 ETF 운용사인 앰플리파이의 지분 20%를 인수했고, 그해 6월에는 홍콩에 아시아 최초로 '블록체인 테클놀로지' ETF를 상장하기도 했다.

이 같은 대형사 편중 현상은 상품 다양성을 저해하는 요소로 지적된다. 혁신적 상품 설계에 골몰하기보다 흐름을 잘 타 자금을 끌어 모으는 데만 신경쓰게 된다는 것이다. 중소형사가 내놓은 상품이 잘 되면 자본력을 갖춘 운용사가 유사한 구조로 ETF를 내놓은 '골목상권' 침해 문제제기도 감지된다. 테마형 중심 단기 차익을 노리는 수요가 여전하단 점도 한계로 꼽힌다.

ETF 성장세는 가파르나 아직 주식시장에서의 비율은 저조하다. 지난 4월 말 기준 한국은 3.9%에 그쳤다. 영국(20.4%), 독일(16.6%), 미국(13.3%), 캐나다(9.3%), 일본(8.5%) 등과 차이가 크다.

남용수 한투운용 ETF운용본부장은 "비슷한 유형 상품이 다수 상장돼 있어 투자자 스스로 그 특성과 차이, 성과, 잠재 위험을 분석해야 한다"며 "운용사가 함께 노력해야 하는 문제"라고 말했다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 김경아 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지