곰곰·탐사·코멧·비타할로 등

고물가시대 쿠팡 PB제품 불티

제조협력사 550곳 '역대 최다'

고용 인원도 2만3000명 달해

지역경제 활성화에 수출도 늘어

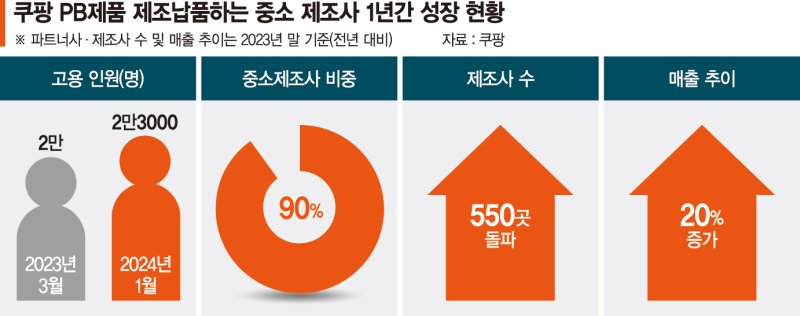

쿠팡은 자체 브랜드 자회사 '씨피엘비(CPLB)'와 협력하는 중소 제조사가 지난해 말 기준 사상 처음으로 550곳을 돌파했다고 7일 밝혔다. 이는 2019년 말 160여 곳과 비교해서 3배 이상, 지난해와 비교하면 29% 늘어난 수치다.

협력 중소 제조사들의 고용 인원은 올 1월 말 기준 2만3000명을 넘겼다. 이는 지난해 3월 2만명에서서 10개월 만에 약3000명 늘어난 것이다. 550곳의 중소 제조사들의 지난해 매출 역시 전년 대비 20% 늘었다.

곰곰·탐사·코멧·비타할로 등 브랜드를 운영하는 CPLB의의 파트너사 10곳 중 9곳은 중소 제조사들이다. 이들은 PB 제품 수와 판매 수량의 약 80%를 책임진다. 소비자가 쿠팡의 PB 상품을 구매하면 할수록 중소 제조사의 고용과 매출이 덩달아 늘고, 지역 경제활성화에 기여하는 효과로 이어진다. 중소 제조사들은 쿠팡 PB상품 매출의 약 80%를 차지한다.

이들은 판로 중단, 매출 감소 등 경영 위기 속에서도 쿠팡의 지원을 통해 성장 중이다. 쿠팡이 마케팅과 로켓배송·로켓프레시(신선식품새벽배송송) 등 물류와 유통, 고객 응대(CS)를 책임지고 중소 제조사는 오로지 제품 생산과 품질 업그레이드에 집중하도록 지원한 결과다.

이렇게 탄생한 PB제품은 고물가 시대 가격 경쟁력과 품질을 갖춘 베스트셀러로 인기를 누리며 중소 제조사들에게 새로운 '성장 모멘텀'으로 작용하고 있다. 중소 제조사의 약 80% 이상은 서울 외 제주·충청·경상·전라도 등 지역에 위치해 있으며, 인구 감소 위기를 겪는 지역 곳곳에 고용 창출 효과도 내고 있다.

쿠팡 PB 덕분에 파산위기를 극복한 부산 '등푸른식품'이 대표적인 사례다. 2000년 창업한 등푸른식품은 2011년 들어 재고관리에 실패하는 등 휘청거리기 시작했다. 2015년 결국 법정관리에 돌입했지만, 2019년 쿠팡에 PB 상품을 납품하기 시작한 이후 매출이 3년 새 29배 느는 등 고속성장 하면서 2022년 법정관리를 졸업했다. 이종수 등푸른식품 부사장은 "대규모 납품으로 인한 원가 절감, 로켓배송과 고객 응대(CS), 마케팅을 책임지는 쿠팡 시스템이파산위기기 극복의결정적 이유"라고 했다.

경기도 김포시의 즉석식품 업체 '초원식품'은 내로라하는 대기업들이 즐비한 즉석식품업계에서 쿠팡 PB로 새로운 경영 청사진을 그리고 있다. 초원식품이 만드는 곰곰 갈비탕과 부대찌개 등 제품 10종은 해당 카테고리 판매량이 상위권에 오른 베스트셀러들이다. 매출은 최근 4년 동안 11억원에서 67억원으로 수직상승 했다.

이규진 초원식품 대표는 "쿠팡의 엄격한 품질 관리 시스템으로 상품 경쟁력이 크게 올랐으며, 쿠팡 협업 사실이 알려지자, 거래처가 많이 늘며 경쟁력이 높아졌다"고 말했다.

쿠팡의 대만 진출로 PB 중소 제조사들도 해외 수출을 늘리고 있다. 30여년 업력의 건강식품 제조업체 '케이에프한국자연농산' 매출은 2019년 7억원에서 2023년 21억으로 3배 늘었다. 비타할로 양배추즙, 호박즙 등 10종의 상품들은 국내 인지도를 바탕으로 대만 로켓배송으로 현지 고객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다. 김용학 케이에프한국자연농산 대표는 "치열한 국내 식품시장에서의 성장은 물론 해외 판로도 쿠팡으로 개척하고 있다"고 말했다.

쿠팡 관계자는 "높은 품질의 상품을 합리적인 가격에 선보이기 위해 식품, 뷰티, 패션 등 다양한 카테고리에서 PB상품을 확대할 계획"이라며 "제품 경쟁력을 갖춘 중소 제조사들이 매출을 늘리고 일자리를 만들 수 있게 돕는 한편, 고금리와 경기 침체로 어려움을 겪는 고객들의 부담도 덜어줄 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

clean@fnnews.com 이정화 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지