24일 쿠팡에 따르면 공정위는 쿠팡의 신제품과 인기 최저가 상품의 상단 배치에 대해서도 '알고리즘 조작'이라 보고 있다는 주장이다. 애플·삼성 신제품을 출시 직후 전면에 배치해 판촉행사를 벌여온 주요 유통업체들 사이에선 "공정위 조사 결과에 따라 전 세계에서 가장 소비자가 몰리는 애플과 삼성 신제품의 상단 진열이 금지되는 것 아니냐"는 관측도 나온다.

애플이나 삼성 갤럭시 스마트폰, 화장품, 계절성 상품, 최저가 수준의 빠른 배송 상품도 공정위가 '알고리즘 조작'으로 판단한 것은 공정위의 조사 수준이 PB상품을 넘어 일반적인 상품 진열 순서로 조사가 확대됐음을 시사한다. 쿠팡측은 "유통업체는 고객이 원하는 제품을 원하는 방식으로 보여주는 것이 유통업의 본질이고, 온·오프라인을 불문한 유통업체가 동일하게 운영하다"고 했다. 유통업체 검색 결과에 기계적인 중립성을 강제하면 소비자는 원하는 상품을 찾기 어렵게 된다는 설명이다.

아직 공정위가 '알고리즘 조작'이라고 보는 이유가 정확히 무엇인지 밝혀지지 않았다. 다만 업계에서는 쿠팡의 발표에 근거해 "공정위가 무엇인가 입증 가능한 일률적인 잣대로만 상품을 진열하길 원하는 것 아니냐"는 추측이 나돌고 있다.

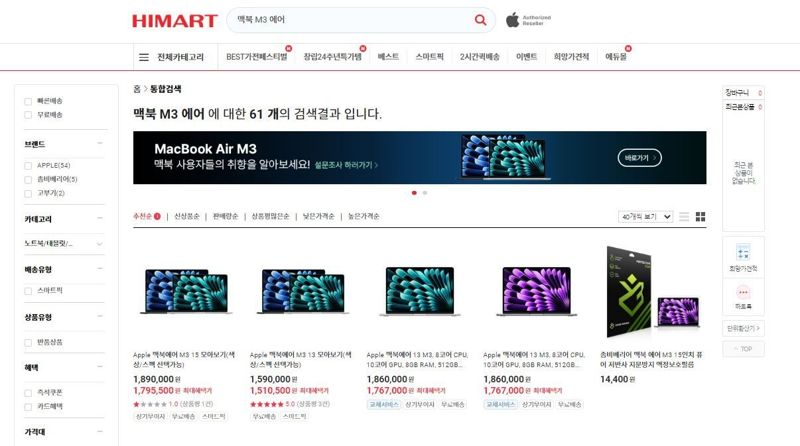

유통업계에 따르면 아이폰·애플워치·맥북이나 삼성 갤럭시 제품은 출시 직후 온오프라인 검색창이나 매장 전면에 배치되고 있다. 애플이 지난 16일부터 판매를 시작한 '맥북 에어 M3'상품의 경우, 24일 현재 쿠팡을 비롯한 하이마트·위메프·애플 네이버 스토어 등 유통업체 사이트 검색창 상단에 올라있다. '맥북 에어 M3'를 치면 관련 상품들이 먼저 뜬다는 것이다. 최근 애플스토어 오프라인 매장에서도 맥북 M3 제품을 소비자가 보기 편하도록 입구 쪽에 집중 배치하고 있다. 대형 화장품 체인매장에서도 입구쪽 매대에 업체가 선정한 인기 상품을 집중 진열하고 있다. 업계 관계자는 "글로벌 브랜드인 애플이나 삼성 같은 브랜드는 소비자 수요가 워낙 높은 만큼, 유통업체들이 다양한 인기 브랜드의 신상품을 전면 배치해주는 것은 일상적인 마케팅"이라고 했다.

상황이 이러다 보니 유통업계에서는 쿠팡의 주장대로 공정위가 상품진열을 규제할 경우, 중장기적으로 업계에 미치는 여파가 클 것으로 보고 있다. 이커머스 업계 관계자는 "만약 온라인 유통업체가 신상품의 상단 진열을 못하는 상황이 발생하면 소비자가 '아이폰'으로 검색해도 누적 판매량 등이 많은 '에어팟'이나 '케이스' 같은 상품이 먼저 보여질 수도 있다"며 "최근 개인별 성향에 맞는 '맞춤형 상품 추천' 열풍이 이커머스에 불고 있는 상황에서 조사 결과가 어떻게 나올지 주목도가 크다"고 했다. 경우에 따라 11월 '블랙프라이데이'나 수박·핫팩 등 계절을 타는 단기간 프로모션 상품들의 진열 방식도 논란이 일 수 있다.

미국 베스트바이, 월마트 등 대형 유통체인도 온라인 사이트에서 애플이나 삼성의 신제품을 집중적으로 검색창 상단에 진열한다. 최근 애플과 월마트는 지난 3월'M1 맥북 에어' 노트북을 699달러에 판매하는 파트너십을 맺었다. 24일 현재 월마트 검색창에 '맥북 에어', '애플 맥북'이란 키워드만 쳐도 1000가지가 넘는 맥북 상품 가운데 'M1 맥북 에어'가 최상단에 뜬다. 업계 관계자는 "신상품의 상단 진열이 문제라면 미국 연방거래위원회가 월마트의 애플 제품 최상단 진열을 규제할 수 있지만 아직 논의가 된 적은 없다"고 했다.

한편, 공정위는 쿠팡의 입장 발표에 재반박을 하지 않았다. 공정위는 이번 사건에 대해 고객을 부당하게 유인한 행위로 보고 있는 것으로 알려졌다. 공정위는 보도설명자료를 통해 "해당 사건에 대한 구체적인 사실 관계와 법 위반 여부 등은 향후 전원회의 심의를 통해 결정될 예정"이라고 밝혔다.

wonder@fnnews.com 정상희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지