투톱 뺀 업계 대다수 수익성 빨간불

각종 규제 늘고 견인 지역도 확대

더스윙 견인료로만 월 1억씩 납부

규모 작을수록 사업 지속 어려워

PM 업계, 신성장동력 발굴 시급

26일 한국퍼스널모빌리티(PM)산업협회에 따르면 국내 공유 킥보드 대수는 지난 2020년 7만대에서 2021년 15만대, 2022년 24만대, 지난해 29만대로 매년 꾸준히 늘고 있다. 운영 대수와 함께 이용자도 증가했다.

데이터 분석 플랫폼 데이터AI에 따르면 지난해 상반기 기준 상위 8개 공유 킥보드 앱의 누적 다운로드 수는 1868만건으로 집계됐다. 이는 전년 1371만건 대비 36%가량 늘어난 수준이다.

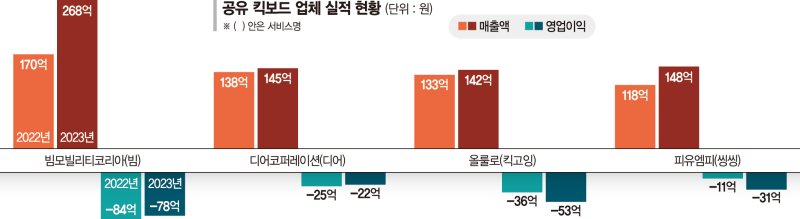

공유 킥보드 이용자는 꾸준히 늘어나고 있지만, 업계 투톱인 더스윙과 지바이크를 제외한 대다수 PM 업체는 매년 수십억원의 적자를 내고 있다. 공유 킥보드 '빔'을 운영하는 빔모빌리티코리아는 지난 2022년 84억원 적자를 낸 데 이어 지난해에도 78억원의 적자를 기록했다. '디어'를 운영하는 디어코퍼레이션도 2022년 25억원, 지난해 22억원의 영업손실을 냈다.

일부 업체는 적자 폭이 전년 대비 크게 확대됐다. '킥고잉'을 서비스하는 올룰로는 지난해 53억원의 적자를 기록하며 전년 36억원 대비 적자 폭이 1.5배가량 커졌다. 같은 기간 '씽씽'을 운영하는 피유엠피 역시 영업손실이 11억원에서 31억원으로 3배 가까이 뛰었다.

이처럼 많은 PM 업체가 적자를 면치 못하는 배경엔 킥보드를 둘러싼 규제가 있다. 지난 2021년 5월 도로교통법 개정안이 시행되면서 공유 킥보드 탑승자는 '제2종 원동기장치 자전거면허' 이상의 운전면허증을 보유해야 하며 탑승 시 반드시 헬멧을 착용해야 한다.

같은 해 7월부턴 서울시가 킥보드 불법 주차를 막기 위한 강제 견인 조치를 시행하며 업체들은 견인비용 4만원과 30분당 700원의 보관료까지 부담하게 됐다. 이에 따라 업체들의 비용 부담이 가중되고 수익성이 악화됐다는 게 업계 관계자들의 공통적인 설명이다.

실제 더스윙의 월평균 견인비는 1억원에 달한다. 지바이크 역시 월평균 7000~8000만원 수준의 견인비를 내고 있다. 여기에 견인을 방지하고자 투입하는 비용까지 합하면 매달 견인 규제로 들어가는 비용은 이보다 더 클 것으로 예상된다. 하지만 다른 PM 업체와 비교했을 때 더스윙과 지바이크의 매출 규모가 약 2~4배 크다는 것을 고려하면 규모가 작은 업체일수록 견인비를 감당하기가 쉽지 않은 게 현실이다.

이 상황에서 서울시에서 시작된 견인 조치는 다른 지역까지 확대되고 있는 추세다. 최근엔 전북 전주시가 오는 9월부터 방치된 킥보드를 견인하고, 운영 업체에 견인료를 청구하겠다고 했다. 경기 김포시도 무단 방치된 기기를 견인 조치하고, 업체에 견인료를 부과하겠다는 계획을 밝혔다.

이 때문에 업계에서는 이제는 공유 킥보드만으로 사업을 이어가긴 어려울 것이란 목소리가 나온다.

한 업계 관계자는 "전국적으로 견인 조치가 확대되고 있고 규모가 작은 기업일수록 더욱 사업을 이어가기 힘들어질 것"이라며 "규제가 사라지지 않는 한 PM 업체들이 살아남기 위해선 지속적으로 성장 가능한 동력을 만들어야 한다"고 말했다.

welcome@fnnews.com 장유하 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지