밥상 물가 덮친 기후플레이션

주요 농산물값 평년比 20~50%↑

장보기 겁나 밀키트로 경제적 소비

국내간편식 시장 매년 10%씩 성장

정치권선 가격안정 대책 도입 논의

올 겨울 배추·감귤 등 주요 농산물 가격이 평년 대비 약 20~50% 상승하며 연말연시 장바구니 부담이 한층 커지고 있다. 지난해 여름 이상 고온 여파로 농작물 생산량이 줄면서 물가를 끌어올리는 '기후 플레이션'이 현실화되고 있는 것이다. 이로 인해 정치권에선 기후 변화에 따른 물가 안정 대책을 마련하는 법 개정이 추진되고, 대체 식품군으로 밀키트 시장이 급성장하는 등 물가 제도부터 식탁 문화까지 변화의 기로에 놓이게 됐다.

■'金 감귤·딸기', 기후플레이션 현실화

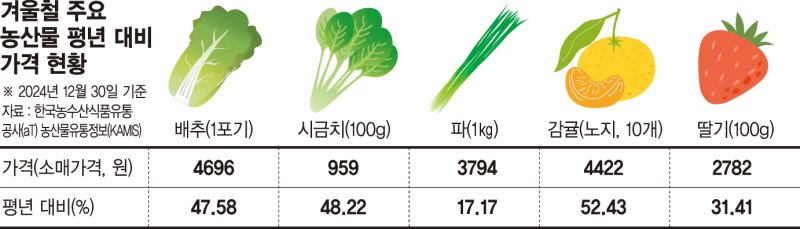

12월 31일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 12월 들어 소매가격 기준 주요 채소, 과일 등 농산물 가격이 평년 대비 약 20~50% 오른 가격을 형성하고 있다.

12월30일 기준 배춧값(소매가격·1포기)은 4696원이다. 이는 한달 전 보다 51.97% 높은 수준이다. 평년 대비 47.58% 비싸다.

시금치 값(100g)은 959원으로 평년 대비 48.22% 올랐다. 파(1㎏)는 3794원으로 평년 대비 17.17% 오른 상태다.

겨울 제철 과일 값 역시 높은 가격대를 유지하고 있다. 감귤(노지, 10개)은 4422원으로 평년 대비 52.43% 올랐다. 감귤은 지난달 들어 고공 행진을 이어가고 있다. 딸기(100g)는 2782원으로 평년 대비 31.41% 높은 수준이다. 딸기값이 오르면서 음료 프랜차이즈 업계는 겨울 시즌 딸기 음료와 디저트 가격을 잇따라 인상하고 있다.

올 겨울 농산물 가격이 급등한 것은 지난해 가을까지 이상 고온 현상이 이어지면서 작황 부진으로 생산량이 줄어든 탓이다.

최근 들어 기후 변화가 장바구니 물가의 뇌관이 되고 있다. 한국은행은 '기후변화가 국내 인플레이션에 미치는 영향' 보고서에서 일시적으로 기온이 1도 상승하면 농작물가격 상승률은 0.4~0.5%p, 전체 소비자물가지수 상승률은 0.07%p 상승한다고 분석했다.

한국개발연구원(KDI) 역시 '기상 여건 변화가 물가에 미치는 영향과 시사점' 보고서에서 평균 기온이 과거 추세 대비 10도 오르면 신선식품 가격은 최대 0.42%p 상승하고, 강수량이 100㎜ 증가하면 가격은 최대 0.93%p 상승한다고 밝혔다.

■물가 제도·식탁 문화도 흔든다

기후플레이션 충격파는 물가 제도는 물론 식탁 문화까지 뒤흔들고 있다. 간편식 선호 현상과 맞물려 농산물 가격이 오르면서 소비자들이 상대적으로 저렴한 밀키트 상품으로 눈돌리고 있는 것이다. 밀키트는 손질된 식재료 및 양념을 포함하는 조리 직전 단계에서 판매하는 간편식을 말한다.

밀키트 시장은 급성장세가 이어지고 있다. 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 국내 밀키트 시장은 2023년 이후 연평균 10.1% 성장해 오는 2027년에는 6601억원까지 확대될 것으로 예상된다. 이에 발맞춰 식품사들은 밀키트 시장에 앞다퉈 진출하며 경쟁이 가열되고 있다. 밀키트 시장에는 이마트 자체 브랜드와 프레시지(프레시지), 한국야쿠르트(잇츠온), CJ제일제당(쿡킷) 등이 진출한 상태다.

정치권에서도 기후플레이션에 따른 물가 안정을 위해 '농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률'을 개정하는 방안을 논의하고 있다. 여야간 방법론을 놓고 입장차가 엇갈리지만, 기후 변화에 따른 물가 폭등을 막는다는 취지에서는 맥을 같이 한다. 이중 지난달 말 국회를 통과한 주요 농산물의 시장가격이 기준가격 미만으로 하락할 때 차액을 보전하도록 하는 '가격안정제' 도입을 놓고는 정부가 재의를 요구하면서 갈등을 빚고 있다. 정부는 가격안정제 도입시 일부 품목의 생산 집중으로 수급·변동성 심화, 과도한 재정 부담 등을 우려하고 있다.

업계 관계자는 "최근 빈번한 이상기후 등으로 주요 농산물의 수급 불안이 반복되고 있는 만큼 물가 안정을 위한 근본적인 대책 마련이 필요하다"고 말했다.

ssuccu@fnnews.com 김서연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지