이름·사진 도용해 계정 만든 후

불법토토·투자 권유 등에 악용

사칭만으로도 형사처벌 가능한

정통망法 개정안 국회 문턱 못넘어

■단순 사칭만으로 처벌 어려워…

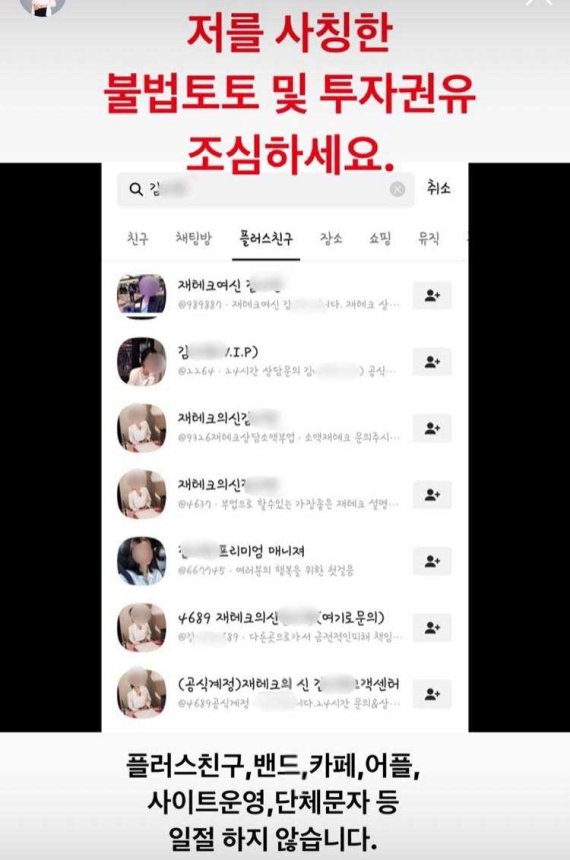

과거 연예인·스포츠선수 등 유명인을 대상으로 발생하던 초상권 침해가 최근에는 일상으로 침투, 타인을 사칭한 사례가 잇달아 발생하고 있다.

15일 법조계에 따르면 현행법상 온라인 상에서 타인의 사진을 게시하는 타인 사칭만으로는 배상이나 처벌이 어렵다. 초상권은 형법으로 보호하는 규정이나 법제가 존재하지 않기 때문이다. 이 때문에 SNS 사용자들을 보호할 수 있는 법의 부재로 사칭으로 인한 피해 범위와 일반인이 위협을 느끼는 정도가 증가하고 있다. 온라인 사칭 계정 피해자 이모씨는 "경찰에 신고해봤지만 방법이 없다는 말을 들었다"며 "사칭은 제가 겪고 있는 문제지만 이를 통해 피해를 입은 피해 당사자가 직접 고소하지 않는 이상 처벌이 어렵다고 했다"고 말했다.

최근 자신을 사칭하는 SNS 계정에 시달린 자산관리사 유모씨는 "사진과 명함을 사칭해 카카오 플러스친구로 계정을 만들어 활동하는 사칭 계정이 현재 3개나 된다"며 "경찰에 신고도 해봤지만 SNS 회사 측에 계정 삭제하는 것 외엔 실질적으로 방법이 없었다"고 했다. 유씨는 본인 실명인증과 타 계정이 도용이라는 서류를 카카오 측에 제출해 보름 정도가 지난 시점에 사칭 계정을 정리할 수 있었다는 것이다. 유씨의 경우 사칭 계정이 서버를 국내에 두고 있는 SNS였기에 계정 폐쇄가 비교적 수월했던 반면, 페이스북, 인스타그램, 트위터 등 해외에 서버를 두고 있는 외국 SNS의 계정은 폐쇄를 요청하기 까지 절차가 까다로워 이마저도 쉽지 않은 실정이다.

■법안 발의…4년째 계류중

현행법에 따라 사칭 계정을 처벌하기 위해서는 형법적 요소인 명예훼손·모욕·사기 혐의 등을 적용시킬 수 있다. 명예훼손죄는 온라인 상에서 사진을 도용해 타인의 명예를 훼손하는 행동이나 발언할 경우 성립된다. 모욕죄는 사실을 적시하지 않고 해당 인물의 사회적 평가를 저해할 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현해야 적용된다. 또 타인을 사칭해 타인으로부터 재산상 이익을 취득한 경우에는 형법상 사기죄에 해당된다. 다만 이 같은 위법 요건이 적용되더라도 피해 사실간 인과관계가 성립돼야 하는데 이 또한 쉽지 않다.

실제 지난 2016년 대법원은 소개팅 어플에 전 남친의 새로운 애인 사진을 올리고 다른 사람으로 사칭해 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률상 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 여성 A씨(당시 26세)에게 무죄를 선고했다. A씨의 '타인사칭'은 단순 인적사항을 도용했을 뿐 현행법상 '공공연하게 거짓사실을 드러내 타인의 명예를 훼손'한 혐의로 보기 어려워 처벌할 수 없다는 이유에서다. 이에 지난 2016년 온라인 사칭만으로도 형사처벌이 가능하도록 한 정통망법 개정안이 발의됐다.

민홍철 더불어민주당 의원이 발의한 'SNS상에서의 타인 사칭 방지법'은 다른 사람의 동의를 받지 않고 그 사람의 성명·이용자 식별부호·사진·영상 또는 신분 등을 자신의 것으로 사칭하는 내용의 정보를 불법정보로 규정하고, 이러한 정보를 동의 없이 자신의 것으로 사칭해 유통한 자에 대해 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형에 처할 수 있는 내용을 골자로 한다. 그러나 현재까지 해당 법안은 4년째 국회에 계류중이다.

gloriakim@fnnews.com 김문희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지