檢警 개혁 방안 내용은

3급이상 공수처·5급이하는 경찰

상위법인 검찰청법 위반 소지도

마약·사이버범죄 놓고 警도 불만

■기계적 수사범위 제한

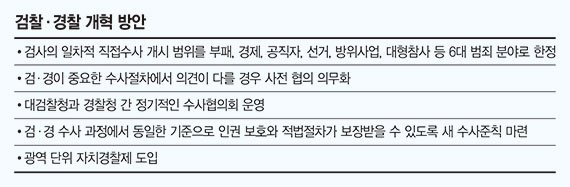

당정청은 30일 오전 의원회관에서 열린 '국민을 위한 권력기관 개혁' 협의 후 검찰의 1차 직접수사 범위를 △부패 △경제 △공직자 △선거 △방위산업 △대형참사 등 6대 범죄로 한정했다. 구체적으로 검찰은 4급 이상의 공무원, 부패 범죄는 뇌물액수 3000만원 이상, 특정경제범죄가중처벌법(특가법) 기준 5억 이상의 공직자 범죄에 대해서만 직접 수사에 나설 수 있도록 했다. 다만 '국가·사회적으로 중대하거나 국민 다수의 피해가 발생하는 사건에 대한 수사를 개시할 때는 검찰총장이 법무부 장관의 승인을 받아야 한다'는 내용의 시행령 개정 논의가 있었지만 최종 단계에선 빠졌다.

검찰은 공식적으로는 이번 개혁안에 반대 입장을 표명하고 있지는 않다. 그러나 내부적으로는 수사 대상을 기계적으로 제한해 버리면 고위 공직자 비리 수사의 실효성이 상당히 떨어질 수 있다는 지적이 많다. 공직자 비리의 경우 통상 5급 이하 하급직 공무원부터 수사가 시작돼 윗선의 연루 여부를 밝히는 식으로 진행되는데 수사가 꼬여버릴 수 있다는 것이다. 다음 달 출범 예정인 고위공직자범죄수사처는 3급 이상의 공무원을 수사 대상으로 한다. 검찰 내부에선 5급 이하는 경찰이, 검찰은 4급만 수사하라는 얘기나 다름없다는 볼멘소리가 나온다.

■경찰도 수사범위 축소 '반발'

문재인 정부 초기 대검찰청 검찰개혁위원회 위원으로 활동한 김종민 변호사는 "실제 어떤 사건을 들여다 보면 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위와 수사 대상이 아닌 게 섞여있는 경우가 훨씬 많다"며 "이 경우 수사를 중단할 건지, 경찰에 넘길 건지 실무에서 굉장히 혼란이 생길 수 있다"고 지적했다. 이어 "6대 분야를 검찰청법이나 시행령 등에서 규정할 텐데, 6대 분야 중 하나인 부패의 경우 부패 범죄의 정의가 뭔지, 어디까지인지 범위도 모호하다"며 "이런 식의 개혁안은 수사에 혼란과 비효율만 초래하고 외국에도 유사 사례가 없다"고 덧붙였다.

'상위법 위반' 논란도 일고 있다. 검찰청법상 검찰은 부패범죄·공직자범죄·선거범죄·방위사업범죄·대형참사 등 대통령령으로 정하는 중요범죄를 수사할 수 있다. 여기엔 수사 대상이나 직급에 별다른 제한이 없어 법조계에선 이날 개혁안이 상위법인 검찰청법 위반이란 지적이다. 이날 개혁안에 포함된 피의자 인권 보장을 위해 마련된 심야조사 및 장시간 조사 제한에 대해서도 보완책이 필요하다는 목소리도 제기됐다.

한편 경찰은 당정청이 확정한 검찰의 직접 수사 범위 마약 관련 범죄와 사이버범죄가 포함된 부분에 대해 불만을 제기했다. 경찰청 수사구조개혁단 관계자는 "마약, 사이버 범죄가 (검찰의) 수사 범위에 포함된 데 대해 내부 불만이 많다"며 "법리와 상식선을 명확히 넘는 부분"이라고 밝혔다.

당정청이 발표한 '검·경 수사권 조정 시행령'에 따르면 마약수출입 범죄는 경제범죄로, '디도스(분산 서비스 거부 공격)' 등 주요정보통신기반시설에 대한 사이버범죄는 대형참사로 포함해 검찰이 직접 수사 가능하도록 했다. 이에 대해 경찰은 무리한 법리 해석으로 검찰이 수사를 지속할 수 있게 됐다며 반발하고 있다. 이 관계자는 "마약 관련 범죄는 기본적으로 국민의 건강을 헤치는 '보건범죄'로, 경제범죄와는 아무런 관계도 없다"며 "사이버 범죄도 마찬가지로, 대량의 인명피해가 발생하는 대형참사와는 무관하다"고 주장했다.

mountjo@fnnews.com 조상희 이병훈 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지