층간소음 유발 외국인 가구 증가

"번역기 돌려 쪽지 써도 소용없어"

언어·문화 차이로 해결 쉽지않아

區·이웃사이센터 떠넘기기 급급

코로나19 사태가 1년 이상 지속되고 있는 가운데 다양한 형태의 층간소음 피해 사례가 나오고 있다. 특히 외국인 가구가 유발하는 층간소음은 문화적 차이 등으로 의사소통 자체가 어려워 해결책 마련에 어려움을 겪고 있다.

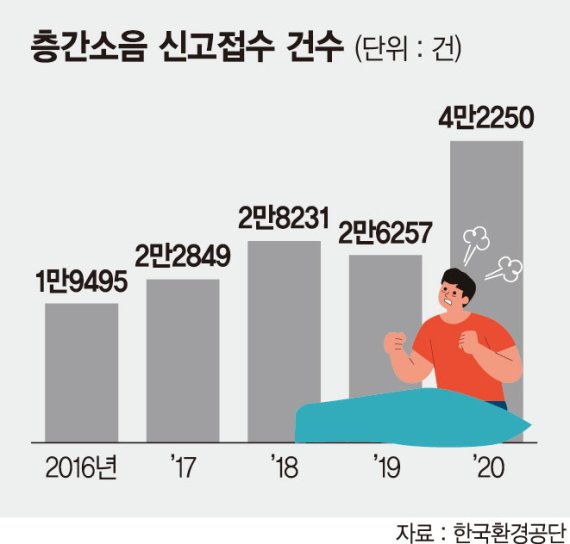

9일 한국환경공단에 따르면 지난해 집계된 층간소음 접수 건수는 총 4만2250건에 달한다. 코로나19 사태가 발생하기 전인 지난 2019년 2만6257건 대비 1만6000여건이 늘어난 수치다.

층간소음 신고 접수 건수는 매년 늘고 있다. 지난 2016년 1만9495건, 2017년 2만2849건, 2018년 2만8231건으로, 2019년 소폭 줄었다가 지난해 급증했다. 최근 5년 간 가장 많은 층간소음 민원이 접수됐다.

여러 형태의 층간소음 민원이 제기되고 있지만 층간소음을 유발하는 가구가 외국인인 경우도 상당한 것으로 알려졌다.

언어장벽으로 의사소통이 되지 않아 층간소음 피해 내용을 전달하기 어려워 번역기를 돌려 의사소통을 모색해 보지만, 층간소음 관련된 에티켓을 이해시키기 까진 역부족이다.

부산에 거주 중인 김모씨(37)는 위층에서 들려오는 층간소음으로 귀마개까지 끼고 생활한다고 했다. 김씨는 "위층에 러시아 부부가 사는데 자정이 되어서도 아이가 달리기를 해 자다 깨기를 반복하고 있다"며 "경비실, 관리실도 도울 수 없다고 해 국가소음정보시스템 이웃사이센터에 문의했더니 외국인 상대로는 업무를 보지 않는다고 한다"고 토로했다.

김씨는 관할구청에도 문의해봤지만 비슷한 답을 들었다며 어떻게 해결해야 할지 난감하다고 했다.

온라인 상에서는 김씨와 마찬가지로 외국인 이웃들로 인한 층간소음으로 고통을 호소하는 글들이 이어지고 있다. 네이버카페 '층간소음 피해자쉼터'에도 이 같은 피해를 호소하는 글들이 잇따랐다.

외국인 이웃의 층간소음 피해를 호소하는 이들은 "도움을 받을 곳이 없다"고 입을 모았다.

임산부 A씨는 "(소음을 내는 위층이) 미군가족이라 경비실에 이야기해봤지만 윗층이 층간소음 자체를 이해하지 못한다며 포기했다"며 "층간소음 이웃사이센터도 외국인은 신고가 안된다고 해 경찰에도 신고해봤지만 해줄 수 있는 것이 없다고 한다"고 호소했다. A씨는 "내 나라 내 집인데 왜 내가 편할 수 없는지 모르겠다"며 "모두 떠넘기고 도와주지 않아 너무 힘들다"고 토로했다.

gloriakim@fnnews.com 김문희 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지