좁은 조사실 1곳서 19명 근무

직원 1명이 40만명 교육 담당

부패행위 신고율 13% 그쳐

문화체육관광부는 이에대해 '예산 증액'을 통해 문제를 해결하겠다는 입장이다. 전문가들은 스포츠윤리센터의 조사권 강화를 통한 선수 보호가 급선무라고 강조했다.

■윤리교육 대상 40만명에 담당자 1명

15일 시민사회 등에 따르면 체육계 인권 보호를 위해 출범한 스포츠윤리센터가 제 역할을 다하지 못하고 있는 것으로 드러났다.

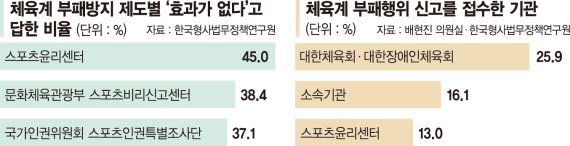

한국형사법무정책연구원이 지난달 발표한 '스포츠계의 부패 실태 및 관련 제도개선 연구'에 따르면 부패행위 신고 경험이 있는 응답자 중 스포츠윤리센터를 이용한 비율은 10명 중 1명꼴인 13.0%에 그쳤다.

문체부는 조재범 코치 사건 등 체육계 비리 등이 잇따르자 지난 2020년 8월 체육인 인권 보호를 위해 그간 여러 기관에 분산돼 왔던 신고 채널을 일원화 한 '스포츠윤리센터'를 개설했다. 하지만 조사 결과 스포츠윤리센터를 통한 부패행위 신고율은 대한체육회(25.9%), 소속 기관(16.1%)에도 못 미친 것으로 나타났다.

피해자 보호를 위한 스포츠윤리센터 내 조사 공간, 필수 인력 등이 턱없이 부족해 빚어진 결과라는 지적이 나온다.

스포츠윤리센터 내 조합원들은 지난달 19일 민주당 당사 앞에서 기자회견을 열고 "피해자 지원을 위한 전문인력, 상담공간, 예산 등이 너무나 부족한 상황"이라며 "국민들의 눈물과 분노로 만들어진 스포츠윤리센터에 원래의 설립 취지는 사라진 지 오래 전"이라고 비판했다.

해당 기자회견에 참여했던 스포츠윤리센터 관계자는 "윤리센터 내 조사관 19명이 사용하는 조사실은 1곳에 그친다"며 "가해자와 피해자 간 분리가 어려울 정도로 공간이 협소해 조사관들이 직접 사비를 들여 피해자와 따로 면담을 하고 있는 상황"이라고 강조했다.

관계자에 따르면 스포츠윤리센터에서 체육인을 대상으로 진행하는 윤리교육 수강 대상자는 40만명에 이르는 반면 센터 내 담당 실무자는 1명에 그친 것으로 확인됐다. 또 사건 조사를 위해 배정된 예산도 턱없이 부족해 조사관들이 전자 서명 도구 등 필요 물품을 구비하지 못해 어려움을 겪어온 것으로 드러났다.

이 관계자는 "여전히 많은 체육계 피해자들은 신고하면 신분이 드러나 선수 생활이 끝날 것이라는 두려움을 갖고 있다"며 "그 불안감을 떨칠 수 있도록 윤리센터가 피해자들에게 신뢰를 줄 수 있어야 하는데 인력, 예산, 공간 등 모든 것이 부족해 답답하다"고 했다.

■조사권 강화 및 체육계 인식 개선

이에 대해 문체부는 예산 증액을 통해 문제를 해결하겠다는 입장이다. 문체부 관계자는 "전년 대비 예산이 8억7300만원 증액 편성됐다"며 "윤리센터 내 인력·공간 부족 문제를 개선해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

전문가들은 예산 증액과 더불어 스포츠 윤리센터에 부여된 조사권 강화를 통해 체육인 보호에 나서야 한다고 강조했다. 허정훈 체육시민연대 대표는 "현재 스포츠윤리센터이 갖고 있는 조사권에는 강제성이 없다"며 "가해자 등이 조사에 응하지 않을 경우 그에 맞는 조처를 하기 어려운 실정"이라고 지적했다. 허 대표는 "특별사법경찰제도 등을 도입해 센터가 갖는 조사 권한이 강화돼야 한다"며 "예산 확충을 통해 전문성 있는 조사관 확보도 필요하다"고 주장했다.

스포츠윤리센터 관계자도 "조사에 강제성이 없어 현재는 가해자가 조사에 불응할 경우 응할 때까지 설득하거나, 제 3자를 만나 사건의 진상을 파악하고 있다"며 "가해자는 그 사이 피해자를 색출해 훈련에서 배척하거나 역고소를 하는 등 2차 피해가 가중되고 있다"며 조사권 강화의 필요성을 강조했다.

아울러 체육인 인권 보호를 위해선 전반적인 인식 개선이 필요하다는 주장도 제기됐다. 정용철 서강대 교육대학원 교수는 "윤리센터 설립만으로 스포츠 비리가 한 번에 사라지는 것이 아니기 때문에 기관이 제대로 정착하고 작동할 수 있도록 정부가 여건을 마련해야 한다"며 "여전히 체육계에선 '메달을 따지 못하면 망했다'는 인식이 팽배한데 이러한 자체적 문화가 변화하는 것이 선행돼야 한다"고 지적했다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지