당국 조사 끝내고 은행 소명절차

고의성 근거 없어 개입 어려울듯

■조사는 마무리, 소명절차 밟는중

13일 금융당국과 금융권에 따르면 금융감독원은 지난달 말 각 은행들에 대한 예대금리 결정과정에 대한 조사를 끝내고 금융사들에게 예대금리 결정 절차와 과정을 설명해달라고 요청했다. 금감원 고위 관계자는 "각 은행들에 대한 예대금리에 대한 조사는 이미 마쳤고 은행들에게 소명을 받고 있는 중"이라며 "다만 소명 시한은 못박지 않았다"고 전했다.

예대금리차는 지난해 하반기부터 정부가 가계부채 관리에 속도를 높이는 시기와 맞물려 논란이 됐다. 시중은행들이 대출상품 판매 속도를 줄이기 위해 우대금리 등 일부 혜택을 줄이면서 가계대출 금리는 가파르게 올랐다. 하지만 수신금리는 더디게 인상되면서 예대금리 차이는 벌어졌다.

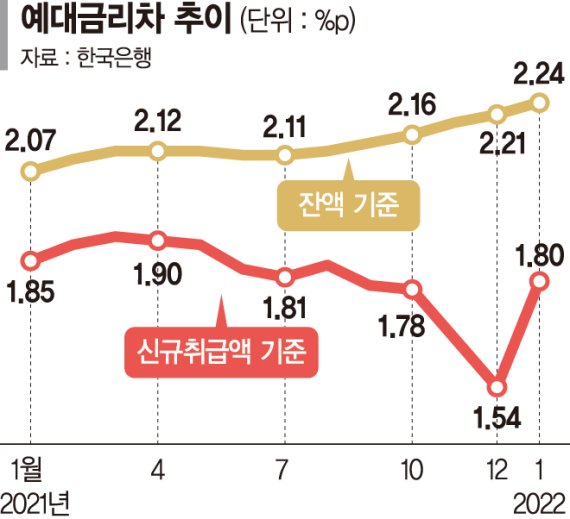

한국은행이 매월 발표하는 금융기관 가중평균 금리 동향에 따르면 잔액기준 예대금리차이(총대출금리-총수신금리)는 지난해 1월 2.07%p였으나 2월에 2.10%p로 벌어진 후 12월엔 2.21%p에 다다랐다. 지난 1월 금리차이는 2.24%p로 더 벌어졌다. 신규취급액 기준 예대금리차이(총대출금리-저축성수신금리)는 지난해 3월 1.91%p로 고점을 찍은 후 지난해 12월 1.54%p로 잠깐 내렸지만 1월엔 1.80%p로 다시 껑충 뛰었다.

금융권에선 논란이 되는 예대금리 차이에 대해 다소 억울하다는 입장이다. 기준금리 인상과 자금조달비용, 리스크 관리 비용을 포함해 산정되는 과정이 있는데 시장에 오해가 있다는 설명이다.

■예대금리차 조정은 당국도 강제하기 어려워

정부는 예대금리차이가 벌어질 때마다 조사를 벌였지만 금융권이 의도적으로 마진을 확대했다고 결론 낸 적은 없었다. 역대 규제 당국중 가장 강하게 칼을 댄 것은 박근혜 정부 시절이던 2012년 7월이다. 당시 한국은행이 기준금리를 0.25%p 내리자 주요 금융권이 수신금리를 발빠르게 내린 반면 여신 금리 속도가 더디게 내려갔다. 당시 공정위는 양도성예금증서(CD)금리 담합 의혹이 있다고 보고 4대 시중은행(신한·우리·국민·하나)과 한국스탠다드차타드(SC)은행, 농협, 부산은행, 대구은행, HSBC 서울지점 등 9개 은행의 자료를 뒤졌다. 조사는 4년 가까이 지속됐다. 하지만 공정위는 "사실 관계 확인이 곤란하다"고 결론짓고 조사를 마무리한 바 있다.

당국 관계자는 "예대금리 차이가 벌어질 때마다 당국이 개입하고 결론을 낸다면 은행들의 금융상품을 사실상 당국이 설계하게 되는 것이나 다름 없다"면서 "카드사 수수료율은 조정 근거가 있지만 예대금리는 근거가 없어 강제하기는 불가능하다"고 전했다.

ksh@fnnews.com 김성환 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지