주수익원 중계수수료 매출 급감

디지털 기반 새사업 모색 시급

■1조원대 깨진 중계수수료

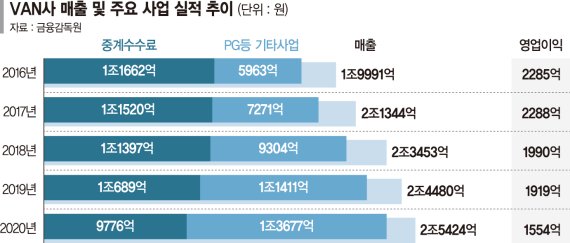

17일 금융감독원에 따르면 밴사 13개사의 중계수수료 수익이 지난해 1조원대 밑으로 떨어진 것으로 나타났다. 현재 13개사는 전체 밴 시장의 98%를 점유하고 있다. 밴사는 신용카드사업체의 승인 중계와 전표 매입업무를 대행하고 카드사로부터 수수료를 받는다. 이 중계업무가 밴사의 주 수익원이다. 하지만 카드사가 전표 매입을 직매입(EDC) 형태로 속속 전환하는데다 카드사를 제낀 'XX페이' 형태의 온라인 결제가 늘면서 중계수수료율이 매년 하락했다. 중계수수료 매출은 지난 2016년 1조 1662억원이었으나 해를 거듭하면서 1조1520억원, 1조1397억원, 1조689억원 순으로 줄었다. 지난해엔 9776억원을 기록하며 1조원대가 깨졌다. 카드사들이 직매입 비중을 높이면서 밴사 중계사업의 위기는 더 커졌다. 밴사들은 지난 2019년 롯데카드에 EDC 방식이 불공정 거래라며 소송을 걸었지만 지난해 대법원이 롯데카드의 손을 들어준 바 있다. 당시 롯데카드는 전체 가맹점의 50%를 직매입 방식으로 전환한 바 있다. 신한·삼성·하나카드도 이미 매입 업무의 일부를 EDC 방식으로 전환했고 현대카드와 KB국민카드도 케이아시스와 EDC 계약을 체결한 상태다.

온라인결제대행(PG) 시장이 커진 것도 위협적이었다. PG시장이 커지면서 대다수 밴사들도 PG사업을 겸업했다. 밴사들의 PG사업 등 기타 매출은 꾸준히 늘면서 중계수수료와 대조를 이뤘다. PG사업 등 기타 매출은 지난 2016년 5963억원에 불과했지만 지난 2019년엔 1조1411억원으로 1조원대를 넘어섰고, 중계수수료 매출을 앞질렀다. 지난해에 중계수수료 매출은 1조원대 아래로 내려갔지만 기타수수료 매출은 1조 3677억원을 기록하며 비중이 높아지는 추세다. 영업이익도 매년 줄었다. 지난 2016년 2285억원이던 13개사의 영업이익은 지난해 1554억원으로 쪼그라들었다. 영업외이익 부문에서도 손실이 커 당기순이익은 1040억원에 불과했다.

■밴사 뛰어든 카드사, 줄줄이 철수

밴 시장에 뛰어든 카드사들도 이제는 손을 떼는 수순이다. 지난해 11월 롯데카드는 자회사 로카모빌리티를 통해 운영해 오던 밴 사업을 중단했으며 2년 만에 중단했다. 앞서 현대카드 역시 자회사 블루월넛의 밴 사업을 중단했다. 블루월넛의 밴 사업은 사업이 시작된 2017년 이후 적자를 면치 못했다. 다른 카드사들도 밴사에 투자한 지분을 잇따라 매각하고 있다. 지난해 신한카드와 국민카드는 밴사인 한국신용카드결제의 지분을 매각했다. 과거 카드회사 7개가 출자해 만든 밴사인 한국신용카드결제의 지분을 계속 보유하고 있는 업체는 삼성카드와 BC카드 2개에 불과하다.

카드업계에서는 코로나19 사태로 온라인 결제가 늘어난데다 간편결제도 확산되는 등 결제환경이 급격히 변화하고 있는 만큼 밴 사업 규모가 상당히 위축될 수 밖에 없을 것으로 보고 있다. 지난 2012년 여신전문금융업법 개정으로 3년마다 수수료율이 재산정되는 것도 영향을 미친 것으로 보인다. 밴 업계를 살릴 지원책이 필요한 것이 아니냐는 목소리가 나온다. 밴사들이 운영하고 있는 밴 대리점은 신규 가맹점 개설때 단말기를 지원하고 문제가 생길 경우 사후관리(AS)도 제공하고 있다. 발빠르게 시장에 대응하지 못한 밴 업계도 자성해야 한다는 비판도 있다.

한 카드업계 관계자는 "최근 간편결제 등 새로운 시장이 열리고 있는데 밴사들이야 말로 이같은 신기술개발에 유리한 고지에 있었을 것"이라며 "카드수수료가 지난 2007년부터 인하되고 있었던 만큼 밴사들이 지급받는 수수료도 내려갈 수 밖에 없다는 것을 알면서도 빨리 체질을 개선하지 않은 것에 대한 안타까움이 있다"고 말했다.

ksh@fnnews.com 김성환 박신영 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지