매년 1만건 이상 학대의심 신고

의무불이행 과태료 5년간 9건

업무정지 우려 사건 숨기기도

■신고의무 위반 과태료 5년간 9건

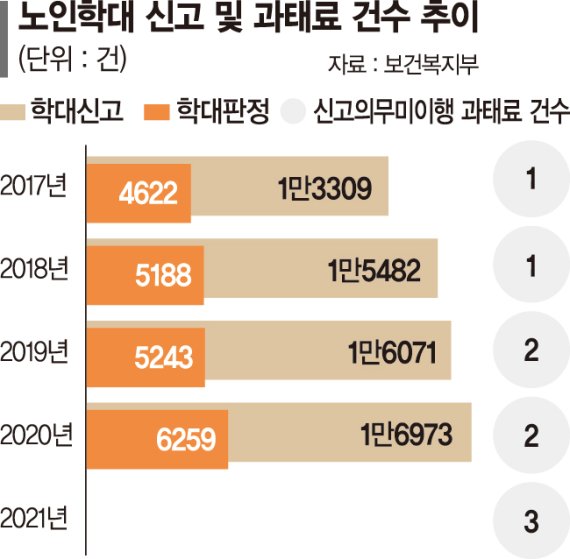

5일 보건복지부에 따르면 노인학대 판정 건수는 지난 2017년 4622건, 2018년 5188건, 2019년 5243건, 2020년 6259건으로 해마다 증가세를 보연다. 같은 기간 노인학대가 의심돼 신고가 들어온 건수는 매년 1만건을 넘었다.

반면 노인학대 신고의무 미이행으로 과태료가 부과된 건수는 최근 5년간 총 9건에 그쳤다. 보건복지부가 정보공개청구를 통해 제공한 자료에 따르면 지난 2017년과 2018년은 각 1건이었으며 2019년과 2020년은 각 2건, 지난해에는 3건이었다.

정부는 지난 2013년부터 의료인이나 노인복지시설·사회복지기관 등 노인 관련 15개 직군 종사자를 신고의무자로 정해 노인학대를 목격했을 때 의무적으로 수사기관 또는 노인보호전문기관에 알리도록 하고 있다. 신고의무자가 정당한 사유 없이 학대 신고를 하지 않을 경우 500만원 이하의 과태료가 부과된다.

이처럼 신고의무 미이행 과태료 부과 건수가 적은 이유는 지자체가 신고의무자의 책임 소재를 밝히기 쉽지 않기 때문이다.

신고의무 위반자에 대한 과태료 부과는 각 시도 지자체가 맡고 있다. 원칙상 피해 노인과 관련된 모든 신고의무 위반자에 대해 과태료를 물려야 하지만 '신고를 묵인했다'는 사실을 규명할 권한이 지자체에 부족하단 지적이다.

강동욱 동국대 법대 교수는 "지자체는 대개 수사기관의 조사에 근거해 과태료 처분 결정을 내린다. 다만 조사 과정에서 신고의무자가 '노인 학대 사실을 알지 못했다'고 잡아떼면 지자체 입장에선 이들의 신고 책임을 입증할 권한이 없다"며 "폐쇄회로(CC)TV 등에 명확히 증거가 남지 않는 한 신고의무 미이행에 대해 과태료를 물리는 것은 사실상 어렵다"고 설명했다.

■신고의무자 신고 도와야

신고의무자 스스로가 노인학대 신고를 꺼리는 경향도 발견된다.

보건복지부의 '노인학대 현황보고서'에 따르면 지난 2020년 노인학대 사례 6259건 중 비신고의무자의 신고는 5320건(85.0%)에 달한 반면 신고의무자에 의한 신고건수는 939건(15.0%)에 그쳤다.

신고의무자의 신고가 저조한 원인으로는 '기관 종속성'이 꼽힌다. 신고의무자가 기관 등에 소속돼 있는 경우 학대사실을 발견할 시설의 장에게 먼저 보고해야 하는데, 이 경우 학대의 신고여부가 종사자가 아닌 기관의 판단에 종속될 수 있다는 지적이다.

이와 함께 소속 기관 내 동료 의식이나 업무정지를 우려해 사건을 은폐하려는 경향도 적지 않다.

노인장기요양보험법에 따라 장기요양기관 내 종사자의 학대가 드러날 경우 기관은 지정 취소 또는 업무정지에 처할 수 있다. 때문에 신고의무자들의 신고가 소극적일 수 있다는 설명이다.

임정미 경상국립대 사회복지학부 교수는 "한 요양기관에서 시설 종사자에 의한 노인학대 사건이 발생했고, 제3자인 원장이 이를 노인보호전문기관에 신고하는 일이 있었다"며 "이후 종사자 조합 측이 원장에게 '왜 시설 직원을 보호하진 못할망정 신고하느냐'며 항의했다고 한다. 학대 신고 의무제가 현장에 정착되지 못한 사례"라고 전했다.

이에 전문가들은 신고의무자의 신고 확대를 위해 강력 처벌만이 능사는 아니라고 지적했다. 강 교수는 "신고의무자에 대한 교육을 확대함과 동시에 신고자에 대한 불이익처분 금지 조항 마련 등 신고자 보호책을 마련해야 한다"고 말했다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지