저학력·고령·남성일수록 근무여건 나쁜 직업 가져 근무여건 임금 환산 시 소득불평등↑·남녀 임금격차↓ “근무여건 나쁜 일자리 인력난 심화...정책 지원 지속돼야”

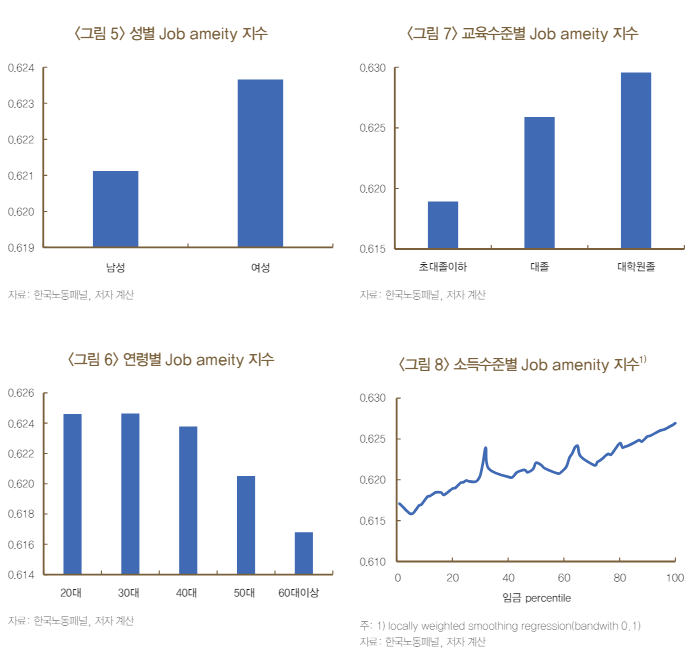

23일 한국은행이 발표한 BOK이슈노트 '근무 여건(Job amenity) 선호와 노동시장 변화'에 따르면 여성, 저연령, 고학력 근로자들이 근무여건이 양호한 일자리에 많이 종사하는 것으로 조사됐다. 한은은 유연근무·재택근무·육체적 강도·업무 강도·자율성·독립성·발전 가능성·직업 보람을 근무 여건을 구성하는 8개 요소로 설정하고, 이를 바탕으로 직업별 근무 여건 지수를 산출했다.

여성은 육체적 활동이 수반되는 일보다는 유연한 근무 형태가 가능한 일자리를 더 선호하는 것으로 나타났다. 고학력 근로자들은 인지적 일자리, 개인 발전 가능성이 큰 전문직 일자리에 더 많이 근무하기 때문으로 분석됐다. 반면 고령층은 낮은 교육 수준 등으로 취업 경쟁에서 밀리며 근무여건이 양호한 일자리에 종사하는 비중이 작았다.

한은은 직업 만족도에서 임금뿐 아니라 근무여건이 중요하게 고려되고 있다고 분석했다. 직업 만족도가 높다고 응답할 확률은 근무여건 지수가 가장 높은 그룹이 가장 낮은 그룹에 비해 14.9%p 높았다. 특히 여성, 고연령, 고학력 근로자가 남성, 저연령, 저학력 근로자보다 근무여건에 따른 직업 만족도가 상대적으로 높았다.

실제 직업을 선택할 때 근무 여건을 주요 고려 사항으로 여기는 근로자 비중은 지난해 말 31.5%로 임금을 주요 고려 사항으로 여기는 비중(26.8%)을 넘어섰다. 근무여건을 중요시하는 취업자는 5년 전(22.4%)보다 9.1%p 증가했으나 임금수준을 주요하게 여기는 비중은 같은 기간 26.5%에서 0.3%p 늘었다.

산업별로 보면 △정보통신 △금융보험 △교육 △전문과학기술 등에서 근무여건 지수가 높은 직업들이 많이 분포하고 있는 것으로 나타났다. 임금 수준이 상대적으로 높은 제조업과 건설업은 근무여건 지수가 평균을 밑돌았다.

한은이 근무여건을 화폐적 가치로 환산한 결과 성별 간 임금격차는 줄어들었다. 남성 대비 여성의 상대임금은 70.5%에서 73.6%로 상승했다. 이는 여성들이 근무여건이 양호한 일자리에 더 많이 종사할 뿐만 아니라, 근무여건에 더 많은 가치를 부여하기 때문으로 분석됐다.

그러나 소득 불평등은 더 악화됐다. 상위 20%의 소득을 하위 20%의 소득으로 나눈 값인 소득 5분위 배율이 4.0에서 4.2로 증가했다. 이는 고소득 근로자들이 근무여건이 양호한 일자리에 종사하는 비중이 높은 데 주로 기인했다.

한은은 향후 저출산, 고령화로 경제활동인구가 줄어들 것으로 전망되는 가운데, 직업을 선택 시 근무여건이 더욱 중요해질 것으로 내다봤다. 이에 여성, 고령층의 근무여건에 대한 높은 선호를 고려하면 근무여건이 낮은 일자리의 인력난은 더욱 심화할 가능성이 크다고 예상됐다.

이수민 한은 조사국 고용분석팀 과장은 “여성, 고령층의 노동시장 참여를 유인하기 위해선 국내 노동시장의 근무여건을 개선하는 방안을 고려해야 할 것”이라며 “기술 발전에 따라 근무방식 변화가 이뤄진다면 장기적으로 근무여건 개선 효과가 자연스럽게 나타날 것으로 보인다. 다만 더욱 유연한 근무여건을 제공하기 위한 정책적 지원 또한 지속해야 한다”고 설명했다.

eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지