3개월마다 경·공매 의무화

재경매시 최초 입찰가 낮아져

연체율 vs 수익 놓고 '딜레마'

당국 압박에 업계 일각 "제 값은 못받아도 반값은 받아야" 불만

[파이낸셜뉴스] "부실 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 재구조화 핵심은 이해관계자를 간소화시키는 것이다. 부동산 경기의 극적 반전이 예상되지 않는 상황에서 부실을 털 수 있을 때 '질서 있게' 털어나가야 한다.(금융당국 관계자)"

"경·공매 시장 자체가 형성돼 있지 않다. 예를 들어 총 사업 규모 130억원에 땅값만 보고 100억원을 대출해줬는데 40~50억원에 팔라고 당국이 압박하면 달가울 수 있겠나.(금융업계 관계자)"

2일 금융업계에 따르면 지난달 30일 부동산PF 경·공매 활성화를 위한 상호금융 모범규준이 개정되면서 일부 새마을금고 단위 금고들과 농·수·신협의 지역 조합들의 불만이 터져 나오고 있다.

이번 모범규준 개정에 따라 상호금융권의 부실 부동산PF 사업장은 3개월마다 무조건 경·공매 절차를 거쳐야 한다. 이미 비슷한 조치를 시행한 저축은행 업권에서도 담보물의 가격 인하가 시작됐다는 불만이 나오고 있다. 가뜩이나 부동산 시장의 경기 악화로 주요 담보물의 가격이 떨어지고 있는 상황에서 이번 규정 개정은 추가적인 가격인하 요인으로 작용할 수 있다.

새 규정에 따라 단위 조합들은 PF대출 원리금이 6개월 이상 연체될 경우 경·공매를 통한 사업장 처분 절차를 진행해야 한다. 통상 금융회사들은 부실 사업장의 담보로 잡아놓은 토지를 공매 방식으로 처분한다. 공매 과정에서 금융회사는 신탁사와 조율해 최초입찰가격과 입찰가격 레인지를 제시한다. 매수자와 매도자가 가격 조율에 실패하면, 최초입찰가격에서 가격을 낮추고 두 차례 가격 조정 후 입찰가격 레인지 최하단에도 매수자가 나타나지 않으면 유찰된다.

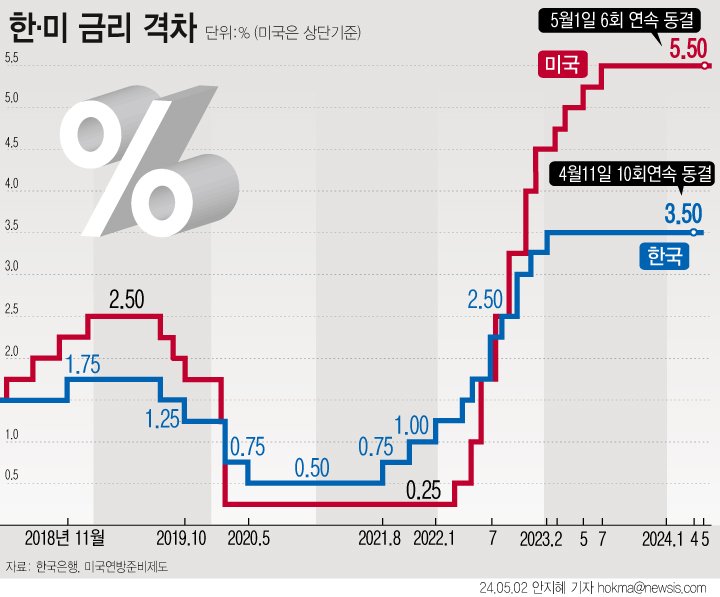

일부 단위 조합이나 저축은행들은 부동산 경기가 회복될 때까지 ‘버티기 작전’에 돌입해 담보물의 가격을 시세보다 더 높이는 방식으로 고의적인 유찰을 이어왔다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 인하하면 부동산 경기가 살아날 것이라는 기대 속에 버텨온 것이다. 문제는 시장 전망보다 고금리가 1년 이상 장기화된 데다 향후 미국 기준금리 인하 시기도 불투명하다는 점이다. 당국이 부동산PF 부실을 털기 위한 제2금융권을 향한 압박 수위를 높이는 배경이다.

새 규제에 따라 단위 조합과 금고의 ‘버티기’ 전략을 사실상 어려워졌다는 관측이 나온다. 사실상 강제성을 띠고 있는 모범규준에 따라 단위 조합은 최종 유찰 가격을 기준으로 3개월 후 다시 경·공매를 실시해야 한다. 3개월 뒤 경·공매의 첫 입찰가격은 직전 경공매의 최종 유찰가격으로 정해졌다. 3개월마다 경·공매를 반복하면 결과적으로 ‘땅값’은 떨어진다.

한 업계 관계자는 “이번 조치 경·공매를 반복하다보면 대략 6개월 뒤 가격은 떨어질 수 밖에 없다”면서 “2008년 금융위기 당시에도 버티는 쪽이 돈을 벌었는데 일부 금융기관들은 이자와 건전성 관리라는 부담에도 손해를 최소화하려고 할 것”이라고 전망했다.

mj@fnnews.com 박문수 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지