국내은행 11곳, 2030년 온실가스 평균 35% 감축 목표

제조업 비중 높고 중소기업 많아 목표치 하회 가능성↑

목표 달성 실패 시 투자자금 이탈 등 경쟁력 악화 우려

“관리지표 다양화·녹색투자 유인 제고·공시 표준화 필요해”

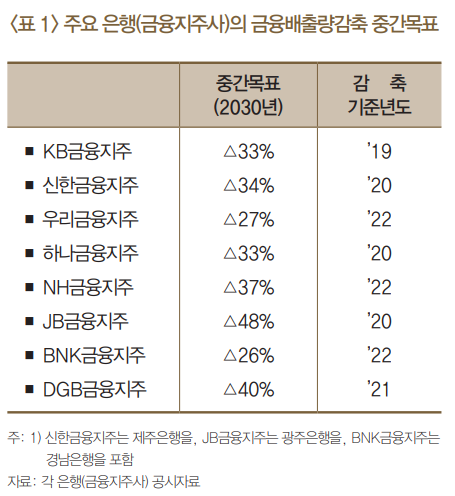

17일 한국은행이 발간한 BOK이슈노트 ‘최근 국내은행의 금융배출량 관리현황 및 정책적 시사점’에 따르면 올해 4월 기준 20개 국내은행 중 11개 은행은 2030년까지 금융배출량을 기준년(2019~22년) 대비 26~48% 감축하겠다는 중간목표를 제시했다. 금융배출량이란 금융기관들의 탄소배출 감축 노력을 측정·평가하는 핵심지표다. 금융기관이 신용공급(대출, 주식, 채권 매입 등)을 통해 온실가스 배출에 간접적으로 기여한 부분을 뜻한다.

국내은행의 금융배출량은 최근 감소세를 이어가고 있다. 한은이 국제 민간기구인 PCAF가 제시한 방법을 활용해 분석한 결과 2021년 이후 국내은행의 금융배출량은 점차 축소돼 지난해 기준 1.57억톤 수준까지 감소했다. 국가 전체 온실가스 배출량 추정치에서 국내은행 금융배출량이 차지하는 비중도 2021년 22.5%에서 2023년 21.9%로 하락했다.

다만 11개 은행이 제시한 금융대출량 감축 목표(평균 35%) 달성에는 난항이 예상된다. 정부는 지난 2021년 10월에 2030년 온실가스 배출량 감축목표를 2018년 대비 26.3%에서 40%로확대하는 NDC를 발표한 바 있다. 한은이 분석한 결과 NDC 실행 시 국내은행의 금융배출량 수준은 26.7~26.9% 가량 축소될 것으로 전망돼 금융기관의 목표치를 하회할 전망이다.

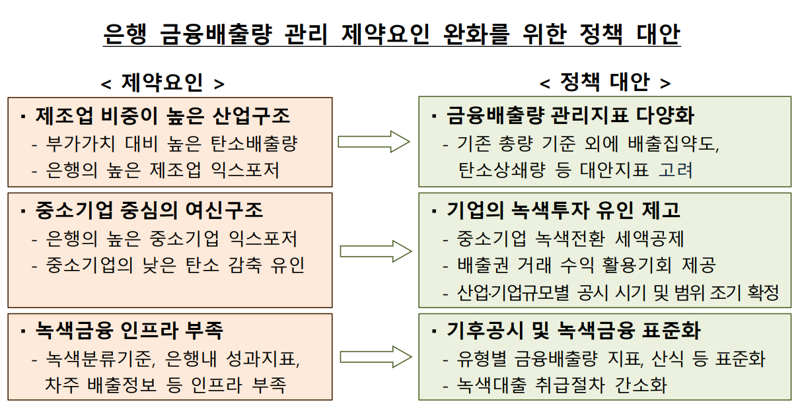

이에 한은은 금융배출량 관리지표에 기존 금융배출량 외에 배출집약도, 탄소상쇄량 등을 추가해야 한다고 지적했다. 현재 우리나라가 다른 산업에 비해 온실가스 배출량이 많은 제조업 중심의 산업구조를 가지고 있는 만큼 은행의 제조업 등에 대한 신용공급 축소 유인을 줄일 수 있도록 관리지표를 다양화하자는 차원이다.

탄소배출 감축 유인이 적은 중견・중소기업의 녹색전환 활동에 대해 높은 투자세액 공제율을 적용하거나 배출권거래 수익을 활용할 수 있는 기회를 제공해야 한다는 제언도 나왔다. 현재 중소기업은 대부분 의무적으로 탄소배출량을 감축해야 하는 배출권거래제 혹은 목표관리제 적용대상 기업이 아니어서 적극적으로 온실가스를 감축하고자 하는 유인이 적은 상황이다.

아울러 금융배출량 공시기준, 녹색여신 취급 기준 등을 표준화하고 녹색대출 취급절차를 간소화해야 한다는 평가다. 은행이 감축전략을 원활히 추진할 수 있게 기업별 온실가스 배출량 데이터갭 축소를 위해 산업·기업규모 별 공시 범위 및 시기를 확정하고 익스포저 유형별 탄소배출량 지표 및 산식 등을 표준화하자는 취지다.

이슈노트를 작성한 박상훈 한은 지속가능성장실 과장은 “녹색 여신 기준을 올해 중으로 금융감독원에서 표준화할 계획”이라며 “이같이 금융배출량 공시 기준이 조기에 표준화되고 녹색 대출 취급 절차를 간소화할 경우 은행들이 녹색 대출을 활성화해서 금융배출량을 감축하는데 도움이 될 것”라고 설명했다.

eastcold@fnnews.com 김동찬 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지