자치단체들 앞다퉈 두루미 사육 추진

지역 상징성 확립 및 관광,경제활성화 목적

울산 정체성 확보 미흡..사육은 반환경적

천연기념물 제202호이자 멸종위기동물 1급

"자연생태계 복원해 두루미 찾아 오게 만들어야"

【파이낸셜뉴스 울산=최수상 기자】 겨울 철새인 학(鶴)을 사육해 관광 상품화 하려는 사업이 울산에서 잇따라 시도 되고 있어 논란이 일고 있다. 울산의 상징 동물과 지역 정체성 강화를 전면에 내세우고 있지만 타당성 부족과 천연기념물 제202호이자 멸종위기동물 1급의 보호종이라는 점에서 반발을 사고 있다.

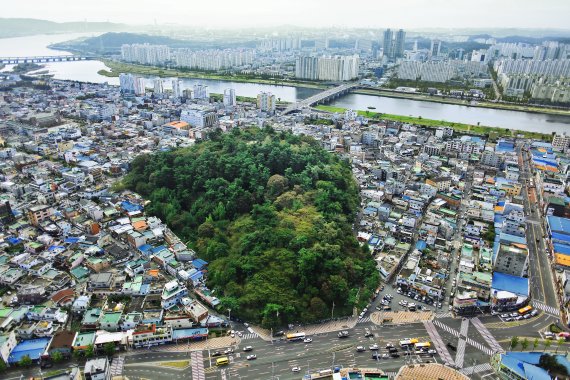

■ 울산 입화산 자락에 2마리 사육 구상

지난 6일 울산 중구 입화산 참살이숲 야영장 일원에서 학(鶴) 사육장 설치를 논의하기 위한 울산 중구청 간부회의가 이뤄졌다. 사육대상은 두루미로, 한자어로 통칭해 학(鶴)이라고 불리는 종류이다.

학의 고장으로 알려진 울산의 정체성을 강화하고, 관광, 경제 활성화를 도모할 수 있는 방안을 찾아보기 위해 마련된 자리였다. 이 회의에는 조류생태 전문가인 김성수 울산철새홍보관장이 초대돼 사육장 서식 환경에 대한 의견도 전달됐다.

울산에서는 중구뿐만 아니라 약 3년 전 울산시 남구를 비롯해 최근 울산연구원 등이 나서 학을 브랜드화 하거나 생태학습장을 조성해 학을 사육하려는 시도가 이어졌다. 학계 일부에서 울산을 상징하는 동물은 학이 돼야 한다는 주장이 제기되면서부터다.

■ 신라 말 '신학성', 고려 때 '학성'으로 불려

울산은 '학성(鶴城)'이라는 지명에서 보듯 학과 관련이 깊고 기록도 남아 있다. 901년(신라 효공왕) 쌍학(雙鶴)이 온통 금으로 된 신상(神像)을 물고 계변성 신두산(울산)에서 울었다는 이야기도 전해진다.

또 신라 말 박윤웅(朴允雄)이 울산지역 호족으로 등장해 신학성(神鶴城) 장군으로 불렸다. 박윤웅은 이후 고려 개국에 일조한 공으로 울산지역(흥려부)을 다스렸다. 고려 성종 때 학성(鶴城)이란 별호가 내려졌다.

학계에 따르면 16세기 후반 조선시대까지 울산에서 학을 사육했다는 기록도 남아 있다. 학은 겨울 철새지만 사육에 대한 기록은 국내에 꾀나 남아 있다. 특히 조선시대는 학 사육이 자유로웠던 것으로 전해진다. 박지원의 <양반전>과 홍만선의 <산림경제> 서유구의 <금화경독기> 등이 대표적이다. 학 사육과 야생 학을 잡아 길들여 기르는 방법 등이 기록돼 있다.

울산 중구는 울산의 원도심과 가까운 입화산 일원에 185㎡ 크기의 사육장을 설치하고 경북 구미 경북대 조류생태환경연구소에서 두루미 2마리를 구입해 사육하겠다는 구상이다. 울산 남구, 울산시 등은 울산대공원 동물원 등에서 사육하는 방안을 검토 중이다. 중구에 따르면 구입가격은 마리당 수천만 안팎이다.

■ 지배 세력의 일부 기록이자 취미생활

자치단체의 이 같은 움직임과 학 사육에 대한 기록 및 사례에도 불구하고 반대 의견도 만만찮다.

신라 울산지방 토호세력의 단편적인 기록과 조선시대 지배계층의 취미생활을 바탕으로 울산의 역사와 지역을 아우르는 정체성과 상징성을 부여하기에는 타당성이 부족하다는 의견이다.

게다가 구미 경북대 조류생태환경연구소의 두루미 사육과 연구는 친환경 생태계 복원이라는 목적이지만 관광상품을 목적으로하는 사육장은 반환경적이라는 지적을 받고 있다.

국립생물자원관에 따르면 학은 전 세계 15종이 알려져 있으나 우리나라를 찾는 학은 두루미과의 한 종류로 두루미, 재두루미, 흑두루미 3종 뿐이다. 이들은 시베리아, 중국, 일본, 몽고, 한국 등지에 분포하며 주로 우리나라 서해안 갯벌과 철원의 비무장지대에서 겨울을 지낸다. 그 수는 현재 약 350마리 내외로 추정되고 있다. 두루미는 세계적으로도 약 1600마리 정도만 남아 멸종위기종으로 보호되고 있다.

이 때문에 울산지역 자치단체들이 사육장 설치를 결정하더라도 환경부와 문화재청의 협의와 승인이 반드시 있어야 가능하기 때문에 쉽게 진행되기는 어렵다는 의견이 지배적이다.

■ 학과 귀신고래는 울산에 존재하지 않는 동물

학이 울산에 실존하지 않는다는 점도 문제로 지적되고 있다.

울산에서 학이 실제 목격되었다는 기록은 좀처럼 찾아보기 힘들다. 구전을 통해 1930년대, 1962년 울산 공업센터 지정 이전까지 울산에 날아왔을 것으로 추정하고 있을 뿐이다.

지금까지 울산의 상징동물로 여겨온 ‘귀신고래’도 이와 비슷한 점이 있다. 울산 앞바다는 천연기념물 제126호 ‘울산 귀신고래 회유해면 (蔚山 鬼神고래 廻遊海面)’이다. 하지만 귀신고래는 현상금까지 내걸리기도 했지만 50년 넘게 울산 앞바다에서 목격되지 않고 있다. 나타나지 않는 귀신고래를 대신해 학으로 상징동물을 교체해야 한다는 주장에 설득력이 있을지 모르지만 매한가지라는 지적이다.

환경운동단체 한 관계자는 “울산지역 자연생태환경이 개선되다 보니 최근들어 천연기념물 200호 '먹황새'와 천연기념물이자 멸종위기종인 ‘큰고니’ 등 다양한 철새들이 찾고 있다”며 “동물학대와 다름없는 사육장 대신 태화강과 회야강 등의 자연생태환경 복원에 좀 더 행정력을 집중해 두루미가 스스로 울산을 찾는 방법이 더 효과적일 수 있다”고 지적했다.

ulsan@fnnews.com 최수상 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지