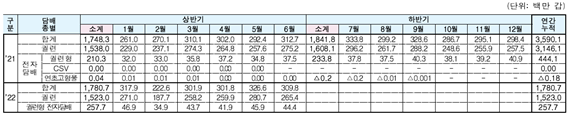

국내 흡연자 가운데 액상 전자담배 이용자 비중은 공식적으로 ‘0’이다. 정부 통계에서 아예 항목이 빠졌기 때문이다. 2019년 보건복지부에서 액상형 전자담배에 대한 사용 자제와 금지를 권고함에 따라, 편의점 등 판매처에서 ‘쥴’ ‘글로’와 같은 액상형 전자담배 판매량은 90% 이상 급감했다. 정부에서는 액상형 전자담배의 수요가 ‘쪄서 피는’ 궐련형 전자담배로 옮겨갔다고 봤다. ‘담배시장 동향’의 기획재정부 공식 통계에서도 2021년도 판매량은 없음, 2022년에는 항목이 아예 사라졌다.

실제 흡연자들이 놓인 상황은 통계와 반대다. 2019년 보건복지부 권고 이후로도 니코틴 용액 수입량은 같은 해 이미 2800만 달러를 넘어섰다. 2016년 남양주 사건을 계기로 독극물로 활용될 수 있는 니코틴 수입 및 판매에 대한 규제가 강화됐음에도 꾸준히 니코틴 용액에 대한 수요는 증가한 셈이다. 스틱 등 완제품 형태의 액상형 전자담배만을 좇는 동안, 개인 기기로 직접 액상을 구매해 피우는 ‘베이퍼(Vapor)’들은 담배 규제의 사각지대로 들어갔다.

“불법 같은데 살 수는 있다” 단속 기준도 모호

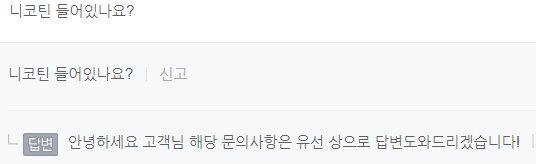

“유선으로 문의 도움 드리겠습니다.” 전자담배의 ‘쥬스’를 판매하는 온라인 스토어에 니코틴 함유여부를 묻자 연락처를 남겨달라는 답변이 달렸다. 전화번호를 남기자 직접 통화로 특정 개성이 표기된 상품은 모두 니코틴이 함유돼 있다는 상담을 받을 수 있었다. 니코틴 상세 농도에 대해서는 ‘업체 비법’이라는 두루뭉술한 답변과 함께, 정부 지침인 ‘1% 미만 용액’임을 확인 받는 것만 가능했다.

스토어 게시판의 비슷한 문의에도 동일한 답변을 되풀이한 기록이 보인다. ‘쥬스’는 전자담배에 사용되는 가향액과 니코틴의 조합으로, 니코틴 함유 여부에 따라 담배와 의약외품 사이를 오고갈 수 있다. 온라인 판매자들은 표면적으로는 니코틴이 없는 용액을 파는 것처럼 담배 과세를 피하고, 니코틴 규제는 ‘솔트니코틴’이라는 마케팅 용어로 불리는 ‘합성니코틴’으로 제품을 신고함으로써 법망의 사각지대에 견고히 자리잡고 있다.

후속 조치로는 부족...담배산업 포괄하는 규제 필요

현재 니코틴 과세 기준은 담배사업법 1장 2조를 통해 ‘연초(煙草)의 잎을 원료의 전부 또는 일부로 하여 피우거나, 빨거나, 증기로 흡입하거나, 씹거나, 냄새 맡기에 적합한 상태로 제조한 것’으로 정의하고 있다. 전자담배의 사각지대를 줄이고자 잎에서 줄기와 뿌리까지 니코틴 범위를 확대했지만, 최근 등장한 ‘합성니코틴’은 여전히 법망 밖에 있다.

최근 ‘합성니코틴’으로 신고한 합성제품의 성분 분석을 통해 불법 여부를 가리는 조치가 강화됐지만, 그럼에도 전자담배의 사각지대는 넓게 펼쳐져있다. 담배의 정의를 포괄하는 전제 없이 사후조치만으로는 이미 자리 잡은 온라인 판매의 허점을 덮을 수 없는 지경에 이르렀다. 25일부터 네이버 스토어에서의 판매가 1차적으로 중지될 예정이지만, 자사 온라인몰을 보유한 판매업자는 기존과 같이 온라인 판매를 이어나갈 전망이다.

imne@fnnews.com 홍예지 이창훈 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지