전우원씨 폭로로 밝혀진 '전씨일가 비자금'

당사자 사망으로 미납 추징금 집행 중단

범죄수익은닉 공소시효도 5년에 불과

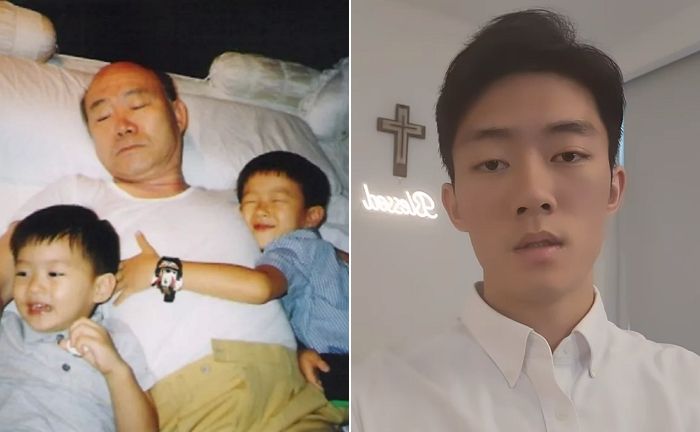

[파이낸셜뉴스] 고(故) 전두환 전 대통령의 손자 전우원씨(27)가 최근 전두환 일가의 비리를 폭로하면서 관심을 모으고 있다.

전씨는 전 전 대통령이 대통령 시절 축적한 비자금 일명 '검은 돈'을 언급하며 그동안 가족들이 검은 돈을 어떻게 숨기고 사용했는지에 대한 방법을 폭로했다.

"비자금으로 호화생활" 국민들 엄벌 목소리 큰데...

이를 두고 여론은 이번 전씨의 폭로를 계기로 전 전 대통령의 미납 추징금 922억원을 받아내고 일가 전체에 엄벌을 내려야 한다는 목소리가 거세지고 있지만, 법조계 전문가들은 수사가 진행되더라도 유의미한 성과를 거두긴 어렵다는 입장을 보이고 있다.

최근 전씨는 자신의 인스타그램 및 유튜브를 통해 일가의 비리를 폭로하는 영상을 잇따라 업로드했다.

영상에서 전씨는 자신의 부친이자 전 전 대통령의 차남 전재용씨에 대해 "미국에 숨긴 비자금을 사용해 한국에서 전도사라며 사기행각을 벌였다"라며 "연희동 자택 금고엔 비자금이 숨겨져 있다고 들었다"라고 주장했다.

또 작은 아버지인 전 전 대통령의 셋째 아들 전재만씨에 대해서는 미국에서 와인 양조장을 운영 중이라며 "천문학적인 돈을 가진 자가 아니고서는 들어갈 수 없는 사업 분야다. 검은 돈 냄새가 난다"라고 밝혔다.

전씨는 이어 전 전 대통령의 비자금 행방에 대해서도 언급했다.

앞서 전 전 대통령은 대통령 재임 기간 동안 정치 자금, 선거 자금 등 명목으로 기업 등으로부터 9500억원을 거둬 들였다. 1997년 무기징역과 추징금 2205억원을 선고 받았지만, 당시 낸 돈은 300억원에 불과하다.

전씨는 이를 두고 "가족들이 회사를 세워 자금을 숨기거나 지인을 통해 돈을 세탁하는 방식 등으로 비자금을 은닉했다"라며 그중 보안업체 웨어밸리 등을 비자금 세탁 창구로 지목했다. 전씨는 자신의 친형과 함께 해당 기업 비상장 주식 지분을 받았다고 했다.

전씨가 지목한 회사들은 모두 2013년 검찰이 미납 추징금 특별환수팀을 꾸려 집중적으로 수사에 나선 곳들이다. 웨어밸리는 당시 전 전 대통령의 비자금 5억5000만원이 흘러들어 간 정황이 포착돼 추징됐고, 허브빌리지와 부동산 개발업체 비엘에셋에 대한 추징도 집행 완료됐다.

정부가 전 전 대통령 일가로부터 추징한 금액은 약 1283억원으로, 현재 922억원이 남아있는 상태다.

전씨는 "수사 당국도 소재를 파악하지 못한 비자금이 일가의 호화 생활을 떠받쳤다"라는 식으로 주장하고 있지만, 실제로 찾는다하더라도 추가 추징은 불가능한 상황이다. 현행법상 당사자가 사망할 경우 미납 추징금의 집행은 중단되기 때문이다.

법조계 전문가들 "법개정 없이는 힘들 듯"

전 전 대통령 일가에서 비자금을 빼돌린 정황이 새롭게 드러날 경우 추징이 가능하지만, 범죄수익은닉은 공소시효가 5년이다.

전씨가 밝힌 "서울 연희동 자택에서 일하는 가정부 등 명의로 유학비를 송금 받았다"라는 주장 또한 공소시효가 5년에 불과하다.

이 때문에 법조계 전문가들은 법을 개정하지 않는 이상 추가적인 추징 절차에 들어갈 수 없는 상황이라는 입장이다.

한편 서울중앙지검에 따르면 전 전 대통령의 미납추징금 중 향후 환수 가능한 금액은 55억원 가량이다.

검찰은 앞서 2013년 전 전 대통령 일가가 교보자산신탁에 신탁해 둔 오산 소재 임야 5필지를 압류 조치한 바 있다. 해당 임야는 전씨 처남 이창석씨가 전씨 차남 재용씨에게 불법 증여했다는 의혹이 있는 곳이다.

해당 임야에 대한 추징금 몫으로 75억6000만원이 분배됐고, 대법원이 올해 7월 검찰의 압류가 정당하다고 판단하면서 검찰은 2필지에 대한 배분대금 20억5200여만 원을 우선 지급받았다.

나머지 3필지에 대한 공매대금은 교보자산신탁이 '공매대금 배분처분 취소 소송'을 제기해 판결 결과를 기다리고 있는 상태다. 이 선고는 내달 7일 예정돼 있다.

helpfire@fnnews.com 임우섭 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지