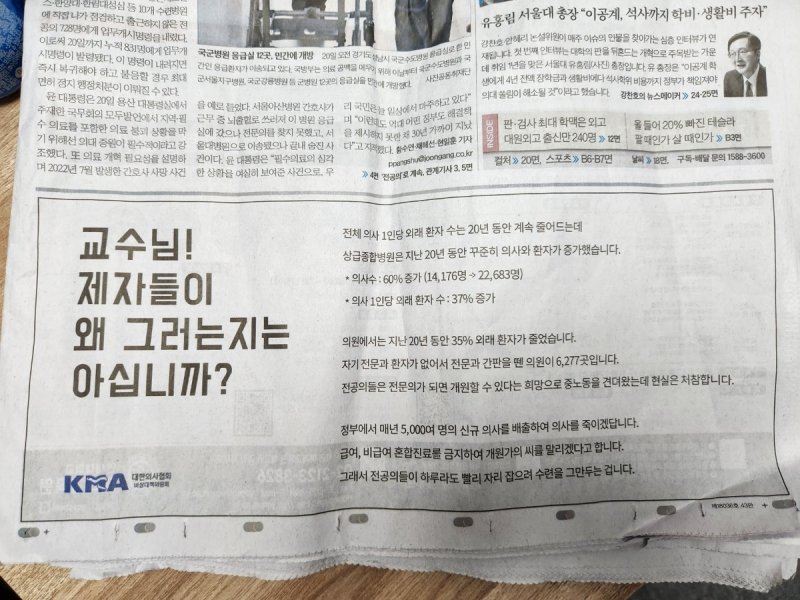

의협 비상대책위원회는 지난 21일 국내 일간지 한 곳에 "교수님! 제자들이 왜 그러는지는 아십니까?"라는 문구를 넣은 광고를 게재했다.

의협 측은 광고에서 "전체 의사 1인당 외래 환자 수는 20년 동안 계속 줄어드는데 상급종합병원은 지난 20년 동안 꾸준히 의사와 환자가 증가했다"라고 운을 뗐다.

이어 "의원에서는 지난 20년 동안 35% 외래 환자가 줄었다. 자기 전문과 환자가 없어서 전문과 간판을 뗀 의원이 6277곳"이라며 "전공의들은 전문의가 되면 개원할 수 있다는 희망으로 중노동을 견뎌왔는데 현실은 처참하다"라고 했다.

그러면서 "정부에서 매년 5000여명의 신규 의사를 배출해 의사를 죽이겠단다. 급여, 비급여 혼합진료를 금지해 개원가의 씨를 말리겠다고 한다"라고 주장하며 "그래서 전공의들이 하루라도 빨리 자리 잡으러 수련을 그만두는 것"이라고 강조했다.

해당 광고에는 '교수'의 이름이 들어가지는 않았다. 다만 서울대 의대 김윤 교수를 저격한 것으로 추정된다. 주수호 의협 비상대책위원회 홍보위원장은 이날 언론 브리핑에서 "해당 광고에 대해 논의할 때 의대 증원에 찬성하는 서울대 의대 김윤 교수의 이름이 거론됐었다"라고 밝히며 그 대상이 김 교수임을 암시했다.

김 교수는 서울대 의대 의료관리학과 교수로 재직 중인 의사로서 의대 증원이 필요하다고 주장하는 대표적인 인사다. 20일에는 증원 찬성파로서 정부 측 패널과 함께 TV 공개토론에 참여하기도 했다.

그는 공개토론에서 "2019년 연봉 2억원 남짓하던 종합병원 봉직의 연봉이 최근 3억~4억원까지 올랐다"라며 "이는 공급이 부족하기 때문"이라고 주장했다.

이어 그는 "대학병원에서 전공의들이 80시간을 일한다. 의사가 부족하지 않은데 80시간을 일할까"라며 "대학병원은 PA라는 간호사 위주의 진료 보조 인력을 2만명 가까이 쓰고 있다. 의사가 부족하지 않은데 그런 일이 생기겠느냐"라고 지적했다.

김 교수는 '정부의 2000명 증원 정책은 이공계의 우수한 인력을 의료계로 끌어들여 국가적 피해를 키울 것'이라는 주장에 대해서도 "의사의 연봉이 높기 때문"이라고 했다.

그는 "우리나라에서 의대를 졸업해 군대 다녀온 35살 부근의 전공의가 3, 4억원의 연봉을 받는데 공부 잘한 비슷한 나이의 대기업 과장은 연봉 1억원인 상황에서 당연히 누구나 의대 가고 싶어 하지 않겠냐"라고 말했다.

그러면서 "의대 증원을 통해 의사 수입을 적정 수준으로 낮추는 게 의대 쏠림 문제를 해결하는 근본적인 방법"이라며 "일시적 현상을 문제 삼는 것은 문제의 근본을 덮고 표면적인 증상만 해결하겠다는 방식"이라고 꼬집었다.

다만 김 교수는 의대 증원만으로 모든 문제가 해결되지 않는다는 데에는 동의하면서도 현재 정부가 발표한 필수 의료 대책안에 해결책이 들어가 있다고도 주장했다.

한편 김 교수는 의협이 낸 신문 광고에 "당장은 대응 생각이 없다"라면서도 "언론 브리핑을 통해 이름을 공개했다는 것은 이름을 광고에 직접 넣은 것과 같은 효과 아니냐"라고 지적했다.

그는 의협이 내세운 의대 증원·필수의료 정책패키지 반대 근거에 대해 "의원의 환자가 줄었다고 하는데, 비급여 진료를 늘려 수입도 늘리지 않았냐"라고 반문했다.

전문의 간판을 뗀 의원이 많아졌다는 주장에 대해선 "수가를 올리고 의료 사고에 대한 사법적인 부담을 덜어 주는 등 필수의료 전문과목에 대한 지원은 정부 정책 안에 다 들어 있다"라며 "의협과 전공의들이 증원을 반대하는 실제 이유는 정부의 필수의료 정책이 혼합진료를 금지하고, 미용·성형시장을 개방하는 등 비급여 진료로 돈 버는 것에 대한 규제를 담고 있기 때문"이라고 목소리를 높였다.

김 교수는 "대학·종합병원에서 의사들이 다 빠져나가서 비급여 진료 의원을 연다면 필수의료 문제를 해결할 수 없을 것"이라고 강조했다.

yuhyun12@fnnews.com 조유현 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지