[파이낸셜뉴스] "자동안정장치는 '연금삭감장치다. 연금액이 기존보다 20% 정도 깎이게 될 것이다."

"기성세대의 부담을 늘리고 젊은 세대의 부담을 줄이려면 빨리 자동안정장치를 작동하고 빨리 종결해야 한다."

국민연금의 '자동조정장치' 도입이 뜨거운 감자로 떠올랐다. 우리나라에서 처음 시도되는 제도라, 내 손에 들어오는 연금액이 깎이냐, 그렇지 않느냐가 쟁점이다.

국민연금은 그동안 소비자물가 변동률에 따라 연금액을 매년 조정해왔는데, 자동연금장치가 도입되면 인구구조 변화, 경제 상황 등에 따라 연금액이 조정된다. 받는 연금액은 전년보다 당연히 늘어나지만, 그 상승폭이 줄어들 수 있다는 말이다.

이 때문에 전문가들은 '사실상 연금삭감장치'라고 비판한다. 반면 정부는 "연금액이 절대 깎이지 않는다"고 반박한다. 특히 자동조정장치를 빠르게 도입할수록, 기금고갈을 미뤄 재정 안정을 달성할 수 있다는 주장이다.

받는 연금 총액은 줄어들 수도

8일 보건복지부는 '연금개혁 추진계획'을 발표하면서 국민연금의 보험료율은 13%, 소득대체율은 42%로 올리면서 '자동조정장치' 도입을 검토하겠다고 밝혔다.

이같은 개혁안은 즉각 반발에 휩싸였다. 받는 연금액이 줄어들 것이라는 우려 때문이다. 도입을 하지 않을 때와 비교하면 연금액이 20%는 깎일 것이라는 분석도 나왔다.

정부 관계자는 "기존에 받는 연금이 깎이지는 않는다"며 "얼만큼 올려주는 지가 깎이는 것이고 10년간 누계가 되면 그 정도 되지 않나 한다"고 말했다.

즉 자동조정장치가 발동돼도 1년전보다 받는 연금액이 깎이지는 않는다. 그러나 그 상승폭은 경제 상황에 따라 줄어들 수 있다. 이것이 수년간 누적되면 결국 받을 수 있는 연금 총액이 깎일 가능성도 상존하는 셈이다.

현재 연금수급자는 연금액에 물가상승률을 반영한다. 하지만 자동조정장치가 발동 기간에는 물가상승률에서 △최근 3년 평균 가입자 수 증감률 △기대여명 증감률조정률 등까지 감안해 연금 인상액을 조정하게 된다.

실례로 올해 연금액이 100만원이고 물가가 3% 올랐으면, 내년에는 103만원의 연금을 지급받게 된다. 하지만 장치가 발동되면 물가상승률보다 적은 상승폭으로 연금이 오를 수 있다는 말이다. 101만원이나 102만원만 지급돼, 1만~2만원이 덜 지급된다는 것이다.

김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 "정부는 내년에 지급되는 101만원은 올해의 100만원보다 많으므로 삭감이 아니라고 주장한다"며 "이는 코미디"라고 비판했다. 그는 "일본 등 선진국에서 자동조정장치를 도입한 계기는 보험료율을 20% 가까이 국민이 부담하게 되면서 더는 보험료를 올릴 수 없게 되자, 수급액을 조정하기 위해 도입했던 것"이라고 설명했다.

"기금고갈 2056년→2088년"

정부가 자동안정장치를 검토하는 것은 기금 소진 시점을 늦추는 효과가 뚜렷하기 때문이다.

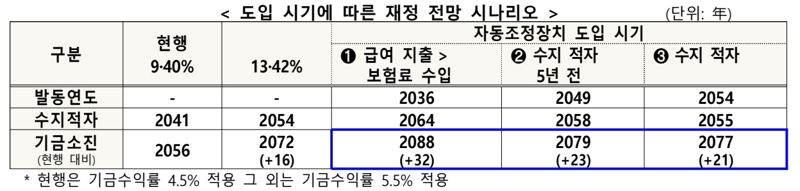

정부 개혁안대로 보험료율(13%)과 소득대체율(42%)을 올리면, 기금 수지적자는 2054년, 기금 소진은 2072년에 발생할 것으로 예상된다. 현행 제도 유지시(수지적자 2041년·기금소진 2056년)보다 각각 13년, 16년 적자와 소진시점이 늦춰진다.

여기에 자동조정장치를 도입하는 기금고갈을 더욱 늦출 수 있다고 복지부는 분석했다.

복지부가 제시한 '도입 시기에 따른 재정 전망 시나리오'를 보면, 자동조정장치가 2036년 발동되면 기금 고갈 시점은 2088년으로 늦어진다. 수지적자도 2064년부터 시작돼, 보험료율과 소득대체율만 올렸을 때보다 10년 차이가 난다.

2049년부터 장치가 도입되면 수지적자는 2058년, 기금소진은 2079년이다. 2054년 장치가 발동되면 2055년부터 적자가 발생해, 2077년 고갈된다는 계산이다. 즉 자동조정장치 도입 시점이 빠를수록 소진시점이 늦춰지는 것이다.

정부 관계자는 "작동 시점을 결정하는게 잠 어려운 일이지만, 개혁안의 취지대로라면 자동조정장치의 작동을 빨리 시작해 빨리 종결하는 방향이 맞다"고 말했다. 이어 "다만 3가지 안을 내놓은 것은 자동조정장치의 모형이나 도입 시기는 국회 논의 과정에서 논의가 필요하기 때문에 이렇게 제시했다"고 덧붙였다.

imne@fnnews.com 홍예지 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지