美 육사에 있는 한국계 생도 클럽 해산

빅테크 기업들, 유색 인종 채용 포기

[파이낸셜뉴스] 도널드 트럼프 대통령이 최근 DEI(다양성·형평성·포용성) 정책을 금지하는 행정명령에 서명한 뒤 미국 내 한인 사회에서 불이익을 우려하는 목소리가 나오고 있다.

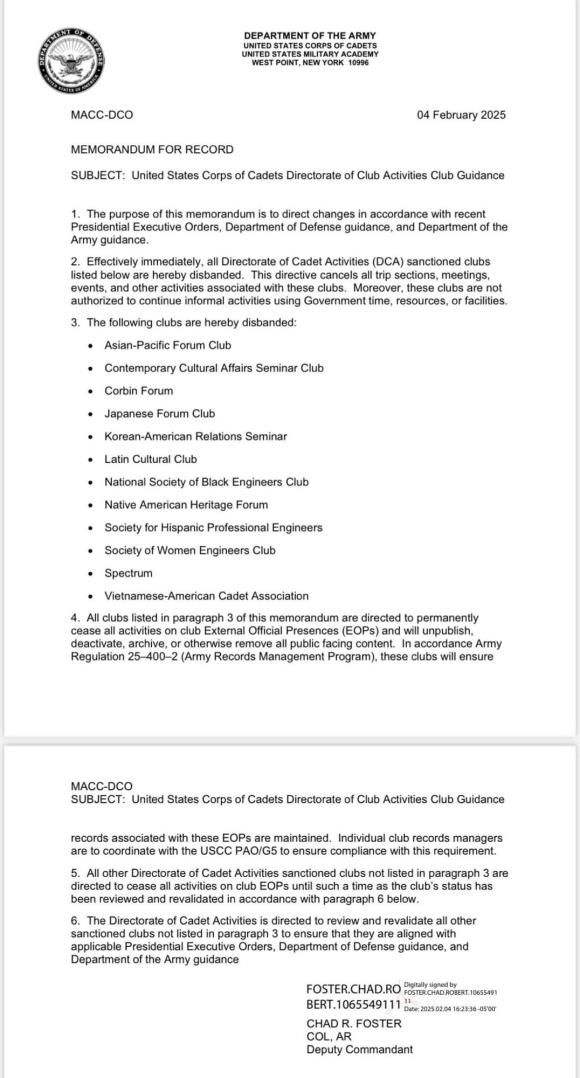

미 국방부, 육사 12개 클럽 해산명령.. '한미관계 세미나'도 포함

타임지 등 미 현지언론은 5일(현지시간) 웨스트포인트 육군사관학교의 채드 포스터 부교장은 지난 4일 트럼프 대통령의 행정명령과 국방부 및 육군 지침에 따라 사관생도들이 참여하던 일부 클럽에 해산을 명령하는 서한을 발송했다고 보도했다.

트럼프 대통령은 지난달 27일 두 건의 DEI 정책 철폐 행정명령에 서명했다. 한 건은 바이든 행정부의 다양성 정책을 전면 철회하고 법이 허용하는 최대한의 범위에서 DEI와 기타 기후정의 관련 부서 등 직책을 해고하라는 내용이, 나머지 한 건은 상장 기업, 대형 비영리단체, 재단, 주·지방 변호사 및 의료 협회, 대학 기금 등을 대상으로 다양성 프로그램 참여를 제한하는 내용이 담겼다.

이후 피트 헤그세스 국방부 장관은 각 군에 DEI 정책 폐지를 지시했다. 세계 최고의 사관학교로 상당수 미군 엘리트 장군을 배출한 웨스트포인트도 이 같은 정책에 따라 클럽 해산을 결정했다.

해산 대상은 총 12개다. 이 중엔 '한미관계 세미나'도 포함돼 있다. 이 세미나는 한국인과 한국계 미국인 생도들이 참여해 생도들의 정체성과 소속감을 키우기 위한 활동을 해왔다.

이 밖에 아시아 태평양 지역에 대한 일반적인 지식과 지식의 응용을 장려하는 '아시안 퍼시픽 포럼 클럽', 일본 문화와 언어에 대한 이해를 돕는 '일본 포럼 클럽'과 '베트남계 미국인 생도 협회', '라틴 문화 클럽', '미국 원주민 유산 포럼', '전국 흑인 엔지니어 협회' 등이 있다.

한인 커뮤니티 "유색인종 채용에 불이익 우려"

온라인에 만들어진 한인 커뮤니티엔 DEI 정책 금지로 인한 불이익을 걱정하고 있다.

"웨스트포인트가 금지한 클럽 명단을 보니 여성들과 유색 인종"이라거나 "이번에 아들이 (웨스트포인트에) 지원했는데 한국계라 안 뽑아줄까 걱정"이라는 글들이 올라왔다.

이 같은 우려가 비단 웨스트포인트에만 국한되는 건 아니다. 이미 미국의 빅테크 기업들은 트럼프 정책에 보조를 맞추기 위해 인력 채용에 변화를 주고 있다.

월스트리트저널은 이날 구글이 소수 집단에서 인력 채용을 확대하겠다는 목표를 포기하고 DEI에 대한 접근 방식을 재고하고 있다고 보도했다.

WSJ에 따르면 구글은 이날 직원들에게 보낸 이메일에서 "우리는 미국 전역과 전 세계 여러 국가에서 계속 투자할 것이지만 앞으로는 더 이상 야심 찬 목표를 설정하지 않을 것"이라고 밝힌 뒤 DEI 정책을 철폐하는 행정명령과 이에 대한 법원 판결을 언급하며 "법적 요구 사항을 준수하기 위해 프로그램에 필요한 변화를 평가하고 있다"고 했다.

구글의 모기업인 알파벳도 2025년 연례 보고서에서 "우리는 모든 업무에서 다양성, 형평성, 포용성을 추구하며 우리가 서비스를 제공하는 사용자들을 반영할 수 있도록 인력을 확대하는 데 전념해 왔다"는 문장을 뺐다. 해당 문장은 2021년부터 2024년까지의 보고서에는 포함돼 있었다.

페이스북의 모기업인 메타 역시 지난달 직원들에게 "미국 내 DEI 정책과 관련된 법적·정책적 환경이 변화하고 있다"면서 DEI 정책을 감독해 온 팀을 해체했다.

아마존도 지난해 12월 직원들에게 2024년 말까지 일부 다양성 프로그램을 단계적으로 폐지할 것이라고 알린 바 있다.

실리콘밸리 기업에 근무 중인 A씨는 "회사가 어떤 결정을 내릴지 알 수 없어 고용 불안이 커진 상황"이라고 호소하기도 했다.

y27k@fnnews.com 서윤경 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지