2기 신도시 자족용지 전환 흐지부지

3기 때 상업시설 대규모 공실 우려

용도 변경 통해 주택 공급 늘려야

기존 미분양 상가도 주거용 활용을

정부, 상가용지 개선안 용역 착수

토지계획 탄력 운영 시스템 필요

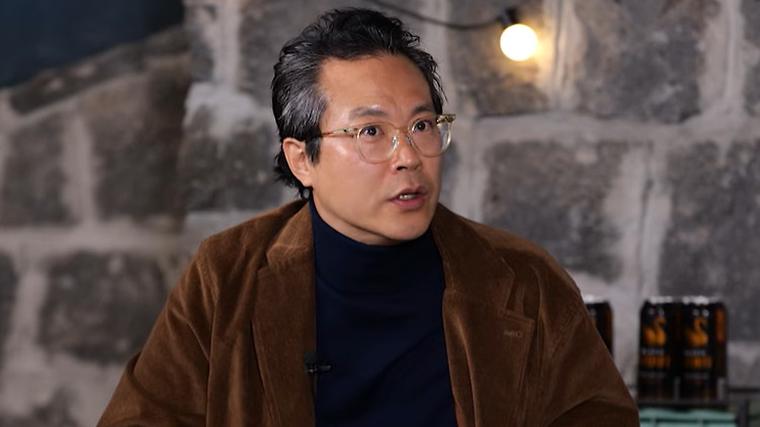

![미착공 지산 주택용 전환하면 2만7000가구 공급 가능[신도시 용도변경으로 공급절벽 풀자 하]](https://image.fnnews.com/resource/media/image/2025/06/15/202506151829063287_l.jpg)

#. 지난해 정부는 '8·8 공급대책'을 준비하면서 2기 신도시 등 공공택지 미매각·미착공 자족용지(일자리 창출용지)의 용도변경을 통해 아파트를 공급하는 것을 검토했다. 하지만 이 방안은 유보지 등을 활용한 '공공택지 이용 효율화'로 쪼그라들면서 사실상 흐지부지됐다.

15일 업계에 따르면 수도권(경기도)에서 미착공 지식산업센터 부지(약 111만㎡)만을 대상으로 공공주택 복합화를 추진할 경우 용적률 250% 기준으로 최대 2만7600가구(전용 84㎡)를 공급할 수 있는 것으로 분석됐다. 다른 용도의 미매각·미착공 토지까지 포함하면 웬만한 신도시급 규모라는 설명이다. 유선종 건국대 교수는 "시장 상황이 변했는데 계획대로 가면 공실 무덤이 될 수 있다"며 "용도변경을 통해 해당 지역에 필요한 용지로 변경해야 한다"고 말했다.

■3기도 '공실 핵폭탄'인데 4기 신도시

베드타운화를 막기 위해 3기 신도시는 자족용지 비율을 높였고, 일부 지구는 21%에 이른다. 이 땅에 가능한 용도는 지식산업센터가 사실상 유일하다. 2기 신도시도 난리인데 3기 신도시는 불 보듯 뻔하다.

3기 신도시 상업용지 비율도 0.8%로 2기(1.91%)보다 낮지만 1인당 면적은 8.6㎡로 2기(7.9㎡)보다 높다. 업계에서는 이제 막 시작된 3기 신도시의 경우 '핵폭탄급 공실 사태'가 터질 수 있다고 우려하고 있다. 비주거 미매각·미착공으로 신음하는 2기 신도시와 대규모 공실 리스크를 안고 있는 3기 신도시가 작금의 현실이다.

이현석 건국대 교수는 "시급한 것은 눈앞에 다가온 공급절벽"이라며 "장기 플랜인 4기 신도시는 이 같은 불안요인을 해소하는 데 한계가 있을 수밖에 없다"고 말했다.

미매각·미착공 토지 용도변경을 통한 주택공급 확대는 상대적으로 단기간에 가능한 것이 장점이다. 공실 해소는 물론 집값 안정에도 도움을 줄 수 있는 대안 중 하나라는 설명이다. 업계 한 관계자는 "용도변경 시 기반시설이 완비되고 기부채납 등 공공기여가 가능한 토지를 대상으로 추진하는 것도 한 방법"이라며 "특혜시비를 막을 여러 방안을 찾으면 된다"고 했다.

아울러 기존 상가 및 지산 등의 공실(미분양) 공간을 소형 주거·오피스텔 등으로 용도전환도 적극 고려해야 한다는 지적이다. 미분양을 활용할 경우 시장에 바로 영향을 미칠 수 있다.

■대통령도 "유연한 시스템 만들어야"

전문가들은 이번 기회에 토지이용계획을 유연하게 운영할 수 있는 시스템을 갖춰야 한다고 충고한다. 세상은 변하는데 한번 용도가 정해지면 바꾸는 것이 현실적으로 쉽지 않기 때문이다.

때마침 이재명 대통령도 공약으로 '업무상가용지의 주택용지 전환'을 내걸었다. 국토교통부도 비주거 공실을 막기 위해 지난 3월 '신도시 상업용지의 공급 및 관리 개선방안 연구' 용역에 착수했고, 일선 지자체들도 필요성을 인식하는 등 여건이 성숙돼 있기 때문이다.

우선 용도변경을 심의 및 컨트롤할 수 있는 통합심의 시스템이 필요하다는 설명이다. 김승배 한국부동산개발협회 회장은 "용도변경을 하려면 이곳저곳 따로 진행하는데 시간도 많이 소요되고, 특혜다 뭐다 해서 쉽지 않다"며 "중앙정부와 지자체가 같이 모여 논의 및 심의할 수 있는 법적 시스템이 필요하다"고 강조했다.

토지이용계획을 큰 틀에서만 정하는 것도 한 방법이다. 노희순 주택산업연구원 실장은 "토지이용계획을 탄력적으로 운용하려면 너무 세부적으로 용도를 지정하지 말아야 한다"며 "가령 업무 및 상업용지를 '상업·업무군'처럼 유사군끼리 큰 범주로 묶어 추후 변하는 수요에 대응할 수 있도록 해야 한다"고 조언했다.

ljb@fnnews.com 이종배 최아영 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지

많이 본 뉴스

- 19살 연하 결혼 은지원 "씻고 나오면 잠옷 세팅해줘"

- 2백현진 "술·담배 끊고 연애·섹스도 다 안한다"

- 3"더이상 쿠팡, 컬리 눈치 안본다"..물류배송 '대전쟁의 시대'

- 4경남 고성 육상양식장 저수조서 작업자 3명 사망…경찰 수사(종합)

- 5[단독] 中 알리바바, 위메이드 손잡고 韓 블록체인-게임시장 공략 [fn마켓워치]

- 6통영 앞바다서 70대 남성 숨진 채 발견…입원 환자 새벽에 실종

- 7"김 대리, 어제 빨리 갔던데"..술 덜 마시는데, 숙취 해소 더 챙긴다

- 8[팩트체크] 40대 사망원인 1위가 자살인 국가는 한국 뿐?…통계 살펴보니

- 9조국 "교수 티 안내려 했는데…대장동, 추징·몰수할 수 없는 사건"

- 10가출한 '고딩맘' 불륜 상대, AI였다 "가상결혼식도 올려"