G7 참가국 언어에 스페인어·러시아어판도

도쿄올림픽 조직위 ‘독도 표기 문제’ 지적

2018년 삭제 권고한 IOC, 별다른 조치 안 취해

“올림픽 정신 훼손, 정치판 변질 고발한다”

반크는 9일 ‘IOC는 일본 정부의 꼭두각시인가요?’라는 한글 문구를 8개 언어로 번역한 총 9개 포스터 양식을 공개했다. 반크의 목소리는 한국어, 영어, 프랑스어, 이탈리아어, 일본어를 비롯해 스페인어, 러시아어, 베트남어, 중국어로 각기 바뀌어 담겼다.

해당 포스터에는 IOC를 뜻하는 꼭두각시가 일본 제국주의 상징인 욱일승천기가 새겨진 손에 의해 조종당하는 모습이 그려져있다.

이 같은 캠페인은 앞서 도쿄올림픽 조직위원회가 자체 홈페이지에 독도를 일본 영토로 포함시킨 데 대한 항의다. 별다른 조치를 취하지 않은 채 ‘일본 정부에 문의하라’는 입장만 고수하는 IOC에 대한 반발이기도 하다. 결국 지구촌 평화를 목적으로 하는 올림픽 정신을 훼손하고, 참가국 간 친선의 장을 정치판으로 변질시키는 일본의 고집을 꺾겠다는 게 반크 의도다.

이랬던 IOC의 태도 변화에 박기태 반크 단장은 “평창올림픽 때 독도 삭제를 권고했던 IOC가 이번에 어떤 반응도 안 보인다는 것은 스스로 스포츠를 정치적으로 오용하고 있다는 뜻”이라며 “1936년 독일 베를린 올림픽처럼 일본 선전장으로 쓰이는 도쿄올림픽, 그리고 이를 지켜만 보는 IOC를 전 세계에 고발하겠다”고 강조했다.

이에 반크는 보다 효과적인 홍보를 위해 오는 11~13일 영국 콘월에서 개최되는 세계 주요 7개국 모임인 G7 정상회의 참가국 주요 언어를 담은 포스터를 만들자는 아이디어를 냈다. 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다, 그리고 일본이 이 그룹에 포함된다. 한국은 공식 멤버가 아니지만 초청을 받아 참가한다.

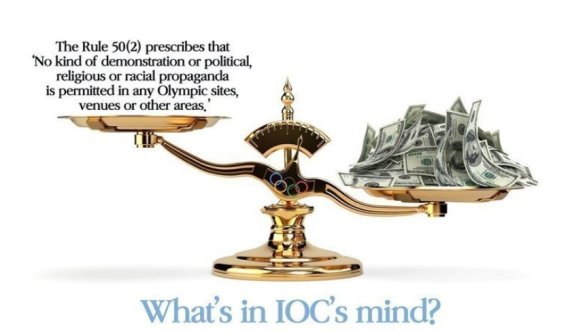

반크는 일본 측이 2021년 도쿄올림픽 경기장에 욱일기 소지 및 반입을 허용한다는 발표에 먼 산만 바라본 IOC 처사도 꼬집었다. 박 단장은 “IOC가 올림픽헌장 제50조 2항에 명시된 ‘올림픽 장소에서 어떠한 형태의 시위나 정치·종교적 혹은 인종적 선전도 허용하지 않는다’는 내용을 스스로 위배했다”고 지적했다. 이에 반크는 세계 최대 청원 사이트인 ‘체인지닷오알지’에 해당 조항 개정을 요구하는 게시글을 올렸다. “IOC는 올림픽이라는 ‘상품’을 더 잘 판매하기 위해 후원자들 입맛에 맞게 올림픽 헌장을 자의적으로 해석·집행하고 있다. 더 구체적이고 제한적인 규정으로의 변경을 요구한다”는 게 청원의 핵심이다.

반크가 IOC에 요구한 것은 단 한가지다. 그저 올림픽 정신을 지켜달라는 것이다. 반크는 “IOC가 일본 꼭두각시라는 오명이 국제사회에 퍼지지 않길 바란다면 평화와 친선을 추구하는 올림픽 정신에 부합하게 일본 측에 독도 표기를 삭제하라는 압박을 가하라”고 목소리를 높였다.

taeil0808@fnnews.com 김태일 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지