정가 8000원짜리 표, 30만원 이상으로 경매해도

현장 판매만 처벌 대상으로 규정해

업무방해죄로는 수사가 어려워

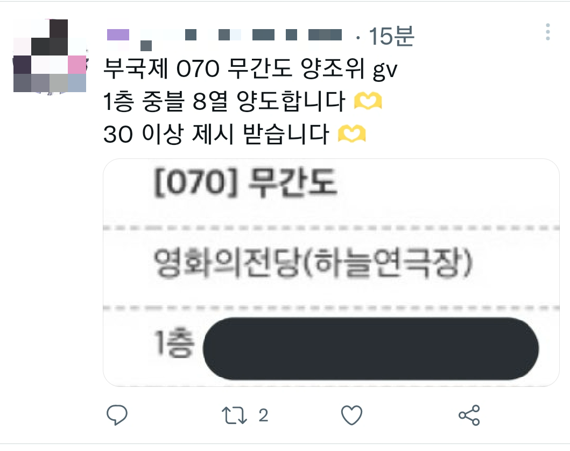

[파이낸셜뉴스] #"부국제 무간도 양조위 gv 양도합니다. 30 이상 제시 받습니다."

지난 1일 한 트위터에 올라온 게시글이다. 부산국제영화제에서 상영되는 영화 '무간도' 표를 양도한다는 내용으로, 해당 영화에 출연하는 홍콩 배우 '양조위'가 참석해 관객들과 질의응답을 진행하는 GV(Guest Visit)가 포함돼 있다.

게시자는 최소 30만원 이상으로 구매자가 먼저 제시하는 금액에 영화 표를 판다며 경매 방식으로 표를 판매할 것을 암시하고 있다. 원래 판매 금액은 8000원이지만 37배가 넘는 금액까지 올린 가격이다. 더 높은 가격을 부르는 소비자가 있으면 그 이상으로 비싸게 거래되는 방식이다.

최근 코로나19의 항체형성률이 높아지면서 사회적 거리두기 완화, 실외 마스크 벗기 허용 등으로 각종 축제가 정상화되면서 예매경쟁이 치열해져 암표 가격이 치솟고 있다. 하지만 시대에 뒤처진 암표 처벌 규정 때문에 온라인에서 판매되는 암표를 제한할 방법은 없어 소비자들의 주의가 절실히 요구되고 있다.

■ 온라인 암표 판매 사각지대

3일 경범죄 처벌법 제3조의 2항에 따르면 "다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 20만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료의 형으로 처벌한다"고 규정돼 있다. 동법 제3조 2항 4호(암표 매매)는 "흥행장, 경기장, 역, 나루터, 정류장, 그 밖에 정해진 요금을 받고 입장시키거나 승차 또는 승선시키는 곳에서 웃돈을 받고 입장권ㆍ승차권 또는 승선권을 다른 사람에게 되판 사람"으로 규정하고 있다.

채다은 법무법인 시우 변호사는 "오프라인에서 판매되는 암표만 처벌되고 온라인 처벌 규정이 없다"고 지적했다. 최근에는 온라인 상에서 대부분 암표가 판매됨에도 불구하고 이를 제재하는 규정은 없는 만큼 피해자가 발생해도 보상받을 방법이 거의 전무하다. 이를 악용한 온라인 암표상들도 버젓이 활개치고 있지만 법과 제도가 따라가지 못해 이들의 불법행위가 오히려 기승을 부리고 있어 문제다.

또 현행 공연법 제4조 2항에 따르면 문화체육관광부 장관은 공연의 입장권·관람권 또는 할인권·교환권 등의 부정판매를 방지하기 위해 '노력'해야 한다고만 규정돼 있어 이를 막을 수단을 강제할 규정은 없는 상태다.

그나마 매크로를 이용해 대량으로 입장권을 구매할 경우 '업무방해죄'를 적용할 수 있다. 하지만 전문가는 이 경우 역시 수사로 밝혀내기 어렵다고 주장한다.

김지혁 법률사무소 태린 변호사는 "업무방해죄가 성립하려면 결국 수사기관에서 그 판매자가 매크로를 이용했다는 것을 입증해야 되는데 그 사람이 구매하면서 쓴 여러가지 아이디가 이 사람이 썼다는 증거가 없어서 수사에 난항이 있을 것"이라고 지적했다.

■ 관련법 발의에도 통과는 '전무'

그동안 국회에서 관련법안은 수차례 발의됐지만 낮잠을 자거나 제대로 된 심사과정없이 자동폐기되곤 했다.

지난 2018년 이태규 당시 바른미래당 의원이 인터넷을 이용한 암표 구매를 제재하는 경범죄 처벌법 일부개정법률안을 발의했다. 2019년 2월에는 이은권 당시 자유한국당 의원이, 같은 해 7월 서영교 더불어민주당 의원이 인터넷상 암표 구매를 제재하면서 벌금 최고형을 60만원으로 상향하는 안을 발의했다. 하지만 19·20대 국회 임기가 만료되면서 발의안은 모두 자동폐기됐다.

국민의힘 조수진 의원이 지난 달 15일 공연법 제4조 2항을 개정해 원 판매자의 동의없이 입장권 등을 다른 사람에게 자신이 구입한 가격을 넘은 금액으로 판매해서는 안 되며 이를 어길 경우 1000만원 이하의 과태료를 부과하는 내용의 법안을 발의해 현재 관련 상임위원회에 계류돼 있는 상태다.

이에 따라 온라인 암표 매매 현황에 대한 사회적 공론화 과정과 함께 소비자 피해를 최소화 할 수 있도록 조속한 법안 통과가 시급한 것으로 지적되고 있다.

yesyj@fnnews.com 노유정 기자

※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지